【米国人が見た60年前の日本】日本っていい国だよな~とつくづく思える昭和32年の日本の光景

どうも服部です。昭和の動画を紐解いていくシリーズ、今回は「THE BIG PICTURE」というアジア地域で毎週放送されていたアメリカ軍のオフィシャル番組の中から、1957年(昭和32年)ごろの日本の様子を伝えている「You in Japan」というタイトルを取り上げたいと思います。

内容は、日本に赴任した米軍兵が日本を旅行する際、日本文化のどのようなことに注意をしたらよいか、どのような楽しみ方があるかということが中心になっています。現代に生きる日本人の我々にも、いろいろと楽しめる内容かと思います。早速見ていきましょう。

※動画はページ下部にあります。

舞台は日本へ向かう米軍の輸送船内、日本に近づいてきたころのことです。

こちらの方から、日本に関してのオリエンテーションが行われますが、その間、聞いている兵士たちはいろいろと妄想を始めます。ドキュメンタリーではなく、フィクションのようです。

※以後の文中「 」でくくっている部分は、著者がナレーションを翻訳したものです。

「ある兵士は、第二次大戦直後の焼け野原のままの日本を想像していました」。

「あるいは、日本人は米国人を疎外したり、米国人が来たら隠れたりするのかもと想像します」。

こちらの兵士は、日本は天国のような場所ではないかと妄想しています。芸者のような女性に囲まれ、くつろいでいる自分の姿がそこにありました。

このような日本を誤解している兵士たちのために、「船が日本に到着する前に、魔法のオープンカーに乗って日本ツアーをさせてあげよう」というのが、今回のストーリーの趣旨なのだそうです。

「どうみてもオープンカーのように見えますが、実は魔法の絨毯なのです」と説明があります。別にそんな設定にしなくても普通に紹介すれば……というのは、今となっては大きなお世話ですね。

米兵4人の一行は、到着した横浜をあとにして南に向かいます。「道路は奇麗に舗装されていて、道路事情は、良いところは米国と遜色はありません」。

江ノ島が見えてきました。湘南です。

商店街のようなところに出てきましたが、手前ののぼりには【平塚専門店會(会)】と書いてあるように見えます。神奈川県の平塚でしょうか。

別アングルから見た同商店街です。

カウボーイ姿の少年が車(魔法の絨毯)に向かっておもちゃの銃を撃ってきますが、これは全てフィクションです。

左手には釣り船・ボート乗り場のような看板があります。海沿いの通りのようです。

一行は農作業をしている人々を目にします。「日本では8700万もの人口がカリフォルニア州より小さいエリアに密集しています。しかも約80%は山岳地帯です。日本の農家には夢がかなう(大富豪になるの意?)ことはないのです」。

自転車に荷物をたくさん積んで坂を上がる男性がいます。

リアカーを引いた男性もいます。「馬を使って荷物を運ぶ場面でも、(ここでは)しばしば人力が活躍しています」。

こちらでは、坂道を上がれなくなった三輪トラックを、エンジンがかかるまで米兵たちが押しています。

無事にエンジンがかかり、お礼に運転手は手を振っていきます。

通りかかるスクールバス(?)の子供たちもみな手を振っていきます(※フィクションです)。

一行は鎌倉の大仏を見たり、撮影したり、神社と神道についての説明があり……、とここで映像が途切れます。

映像が復活すると、再び江ノ島が見えてきました。

続いて一行は漁港を訪れました。「国土の狭い日本では、陸からだけでまかないきれない食料は、海から取るしかないのです。日本人にとって基本的な栄養は海産物から来るのです」。

一行は魚市場へも足を運びますが、「別に魚市場へ行かなくてとも、そのことは分かります」。

「日本の食事を頼んでみれば、たとえば、寿司。寿司は茹でた米と薄く切った生魚でできてます。味はといえば、茹でた米と薄切りの生魚の味です」。

この当時の寿司に対しての印象は、こんなものだったのでしょうか。寿司を食べてのこの表情です。

宿の女性がごはんをよそっています。「日本人の主食はご飯で、一日3度食べます。私たちにとってのパンです」。

「多くのアメリカ人は魚料理に難色を示すかもしれませんが、肉と野菜でできているスキヤキなら、外国人にでも受け入れやすいでしょう」。

スキヤキには満足気な表情(これでも)。

「寝る前に、日本式浴場に入ってみましょう。日本では(当時は)個別浴場を見つけるのは困難です」。

「体を清めることが、神道では最初にすべきことです。だから、アメリカ人は日本人のことを恐ろしいほどに清潔だと感じるのです。熱いお湯をかけて流せば、茹でロブスターの気持ちがするかもしれません」。

宿を立つ時がやって来ました。「日本の宿ほど家庭にいるような気にさせられるところはないかもしれません。宿泊客を家族の一員のように扱ってくれるのです」。

「宿のスタッフ総出で、『さようなら』の見送りです」。

「魔法の絨毯号は、箱根の山を越え、富士山を眺めながら、日本列島を南西へ移動していきます」。

次に訪れたのは「日本の古都、京都です」。

「ここ円山公園には、サクラの季節になると日本中から花見をしに人々が集まってきます」。

お次は大阪に移動。

【住友電気工業】を訪れ、工場見学です。

「日本の工業技術は、他のアジア諸国を大きく離し、世界でも上位に入るほどのものです。たとえば、現在の共産国でないアジアの国で、ディーゼルエンジンを造れるのは日本だけです。そして、この巨大な工業力は、世界の共産国からの優先的ターゲットにされかねないのです。そのような脅威から日本を守るためにも、我々アメリカはこの地で戦って(派兵して)いるのです」。そういう時代でした。

「そして、日本にも自衛隊という組織があります。よく訓練され、最新兵器を持ったこの組織は、一流の軍事力を誇ります」。

見学に訪れた人たちのようです。

「航空部隊も、米軍と行動を共にし、日本の空を守っています」。

「オープンカーは、さらに南へと移動し(実際には西)、広島にやって来ました。第二次大戦の末に原子爆弾が落とされた都市でもあります」。

原爆ドームの周囲には、まだ高い建物はなかったようです。

「現在では平和を守るためのシンボルとなっています」。

「現在では、新しい道路、建物、学校などが建てられ、そして再び過去のようになってはいけないという魂も生まれています」。広島の次は、東京に戻ります。

電車が映ります。ここからしばらくは『魔法の絨毯』から離れて、気になるシーンだけをかいつまんでいきたいと思います。

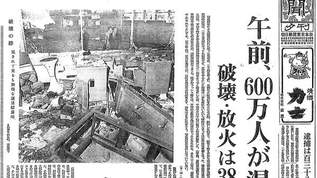

新聞スタンドと紹介されているこの場面ですが、どう見ても昭和30年代ではないです。国民服を着た人や軍帽をかぶっている人などがいることから、戦後間もなくのころと思われます。

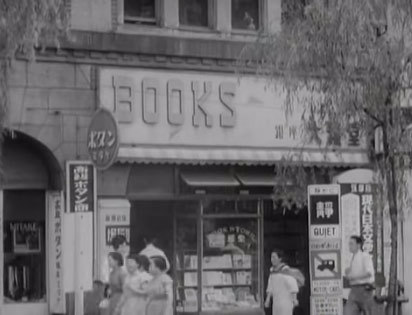

こちらは本屋さんです。店の前の道路沿いには『静 QUIET』という交通標識(?)があります。

1934年(昭和9年)に開館、1984年(昭和59年)に閉館した【日比谷映画劇場】前には、ぎっしりと人が詰めかけています。現在、日比谷シャンテなどがある場所です。

後ろには三愛ビルが見えます。銀座のようです。

金鳥の蚊取り線香CMでおなじみ、仕掛花火です。こちらは『三越』バージョンのよう。

ここからは、東京の朝のラッシュアワーシーンです。山のように積んだ荷物の上には、人も乗っています。

都電もまだ都心を走っています。右後ろの建物は、現在も重要文化財として残る、1934年(昭和9年)竣工の明治生命館です。戦後は1956年(昭和31年)まで、アメリカ極東空軍司令部として使用されていました。

こちらは、懐かしの営団地下鉄(現・東京メトロ)丸ノ内線の車両のようです。1996年(平成8年)ごろまで走っていたデザインです。

通勤に急ぐ女性たちの姿を捉えています。

場所は変わって銀座です。道路標識が英語になっています。『GINZA St.』と『10th St.』の交差点です。占領軍によって、アメリカ流の道路名システムが採用されていました。

銀座を行き交う車の姿。交通量も結構あります。

ネオンが輝く夜の銀座です。右側が銀座松屋の並びにあった1927年(昭和2年)開店の『カフェー・クロネコ』、その左に『第一ギンザカイカン』があります。

そして、『魔法の絨毯』最終日です。団地前のようなところからスタートします。

「魔法の絨毯ながら、道に迷ってしまったようです」、手信号中の警察官に道を聞くとこにしたようです。この当時、昭和30年代初頭には、各所で手信号を出す警察官がいたようです。

お互いに日本語がしゃべれない、英語がしゃべれないのですが、ゆっくりコミュニケーションでなんとかわかり合えたよう。

ところが、なんということでしょう、渋滞に巻き込まれたご一行。苛立って思わずクラクションを鳴らすと……、

現実へと引き戻されました。先ほどのオリエンテーションの途中です。

やがて、船は実際に日本に到着。【WELCOME TO JAPAN】と書いてあります。

バンドのお迎えまで!!

現実の任務は、『魔法の絨毯』のようには甘くはありません。24時間体制で、任務に就きます。

俺たちの戦いは、ここから始まる-。

いかがでしたか? 米兵が日本を旅しながら日本の文化を知っていくという映像だったのですが、現代に生きる日本人にとっては、今では見ることができない場面の数々を目撃でき、とても貴重な映像だったと思います。引き続き、歴史の1ページを紐解いていければと思います。

(服部淳@編集ライター、脚本家)

【動画】「You in Japan」

■「昭和30年・40年代の日常まとめ」記事一覧

・【約55年前】銀座キャバレーのネオン看板や街頭紙芝居の様子などを捉えた映像が面白い

・【60年前の横浜中華街も】昭和33年の横浜の街並みなどを捉えたカラー映像

・【昭和33年】美人モデルさんたちが案内する茨城県の観光映像が美しい

・【約60年前】お洒落お姉さんたちが旅する、昭和33年の茨城県の観光映像が面白い

・【昭和38年の日本】最先端技術が未来を行きすぎててビックリ

・【動画あり】公害が最悪だった昭和40年代の生活環境とはどんなものだったのか

・まさにリアル「サザエさん」!昭和36年のとある家族のカラー映像が微笑ましすぎる

・【米国人が見た60年前の日本】日本っていい国だよな~とつくづく思える昭和32年の日本の光景

・【貴重すぎる】リアル版「Always 3丁目の夕日」昭和31年の日本のカラー映像

・【昭和30年代の日本をカラーで】見ると、ノスタルジー感が半端なかった

・『知る人ぞ知る幻のリモコンテレビ』も登場する昭和30年代の日常まとめ7

・【画像】昭和40年代の映像で見つけた「昭和の懐かしの品」まとめ

・昭和40年代の日本はまだまだ発展途上だった

・『交通戦争時代突入』道路が危険極まる昭和30年代の日常まとめ6

・『貧富の差ありすぎ!』とビックリする昭和30年代の日常まとめ5

・『赤線・青線ってなに?』売春法に沸く昭和30年代の日常まとめ4

・『中小企業が超絶ブラック』厳しすぎる昭和30年代の日常まとめ3

・『生きていくの大変すぎ!』と驚愕する昭和30年代の日常まとめ2

・『これ本当に日本?』と驚く昭和30年代の日常まとめ1