高橋幸宏、坂本龍一、高見のっぽ、松本零士、ティナ・ターナー、上岡龍太郎、平岩弓枝...2023年上半期メモリアル。七人のエンターテイナーを弔う

平岩弓枝

(1932年3月15日~2023年6月9日)

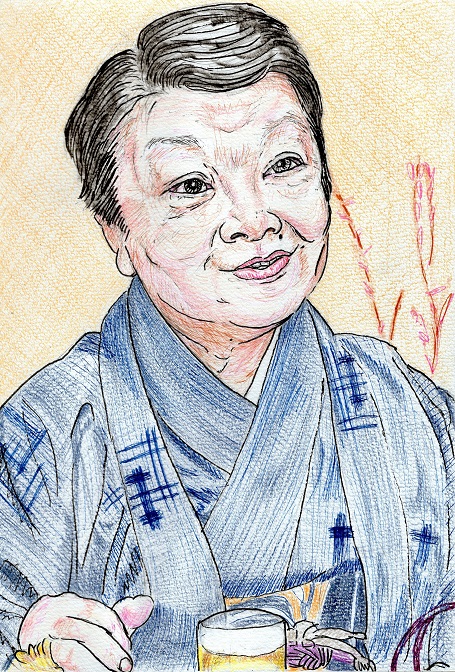

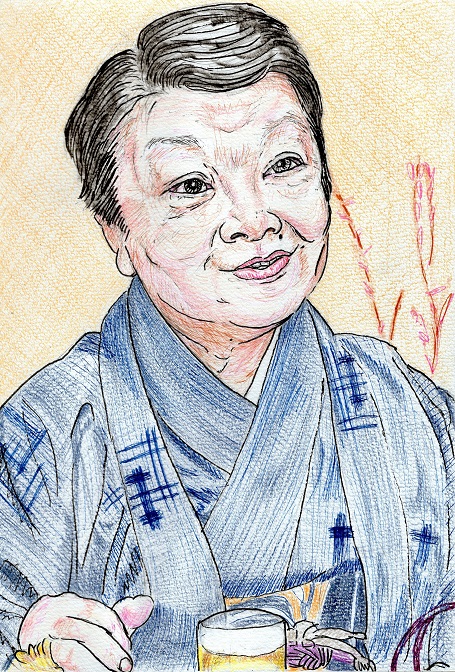

(平岩弓枝 イラストby龍女)

筆者はこれまでも脚本家に関して何度も言及してきた。

この方を取り上げていないのは昭和40年代を生きた人に対して不誠実だったかもしれない。

筆者は1976(昭和51)年生れである。

フジテレビで水曜日の21時から放送されていた

『平岩弓枝ドラマシリーズ』(1977年8月~1985年3月)は、親と一緒に見ていたが殆ど記憶が無い。

強烈に残っているのは、肝っ玉母さんの代名詞だった俳優

京塚昌子(1930~1994)である。

調べてみたらそれは『女たちの家』(1980年1月~6月。全25話)の事だったようだ。

幼少期の筆者が初めて覚えた女性脚本家の名前は

向田邦子でも橋田壽賀子でも小山内美江子でもない。

平岩弓枝だった。

訃報を知って、筆者は自分の認識不足に驚いた。

それ位有名な女性脚本家だった。

実は小説家のイメージの方が強い人も多いのではないか?

他ならぬ幼少期の筆者がそうだった。

脚本家をよく知らなかったので、小説家に憧れていた。

平岩弓枝は時代劇ドラマ『御宿かわせみ』の原作小説(1974~2006)の作者という認識だった。

それもそのはずで、昭和の終わりまでは脚本家の仕事も並行していた。

平成以降晩年まで、時代小説家に専念していたからだ。

平岩弓枝が小説家であり脚本家だったのは、師匠が劇作家でもあった小説家の

長谷川伸(1884~1963)の影響が大きい。

時代劇の一大ジャンル『股旅物』を確立した人物で、『瞼の母』『関の弥太っペ』は映画化もされ、大衆演劇の人気演目である。

平岩弓枝は吉川英治原作の大河ドラマ

『新・平家物語』(1972)の脚色も手がけている。

後に小説『花影の花 大石内蔵助の妻』(1991)で第25回吉川英治文学賞を受賞している。

脚本家を兼任していた頃の1959年に『鏨師』が第41回直木賞を受賞。

女性の脚本家で、直木賞を受賞したと言う共通点で、向田邦子よりも先に受賞していることは特筆すべき出来事である。

晩年、時代小説家に専念したのは、その生い立ちが大きいようだ。

代々木八幡宮の宮司の一人娘として生まれ、日本女子大学の国文科まで卒業した。

『御宿かわせみ』の主人公、元同心の一人娘るい同様「家付き娘」だったのである。

長谷川伸の門下で先輩の伊東昌輝と結婚。

婿養子になって、平岩昌利と改名して宮司になり、二人の間の娘の平岩小枝(こずえ)は代々木八幡の禰宜を務めている。

時代小説の元になるような資料が日常に溢れているのである。

自分の身近にある題材こそ創作のネタになる。

改めて平岩弓枝の創作の背景に感銘を受けた。

他に取り上げたい人も多かったが、代表して7人に集約させた。

あらためてご冥福をお祈りします。

※最新記事の公開は筆者のFacebookとTwitterにてお知らせします。

(「いいね!」か「フォロー」いただくと通知が届きます)

(1932年3月15日~2023年6月9日)

(平岩弓枝 イラストby龍女)

筆者はこれまでも脚本家に関して何度も言及してきた。

この方を取り上げていないのは昭和40年代を生きた人に対して不誠実だったかもしれない。

筆者は1976(昭和51)年生れである。

フジテレビで水曜日の21時から放送されていた

『平岩弓枝ドラマシリーズ』(1977年8月~1985年3月)は、親と一緒に見ていたが殆ど記憶が無い。

強烈に残っているのは、肝っ玉母さんの代名詞だった俳優

京塚昌子(1930~1994)である。

調べてみたらそれは『女たちの家』(1980年1月~6月。全25話)の事だったようだ。

幼少期の筆者が初めて覚えた女性脚本家の名前は

向田邦子でも橋田壽賀子でも小山内美江子でもない。

平岩弓枝だった。

訃報を知って、筆者は自分の認識不足に驚いた。

それ位有名な女性脚本家だった。

実は小説家のイメージの方が強い人も多いのではないか?

他ならぬ幼少期の筆者がそうだった。

脚本家をよく知らなかったので、小説家に憧れていた。

平岩弓枝は時代劇ドラマ『御宿かわせみ』の原作小説(1974~2006)の作者という認識だった。

それもそのはずで、昭和の終わりまでは脚本家の仕事も並行していた。

平成以降晩年まで、時代小説家に専念していたからだ。

平岩弓枝が小説家であり脚本家だったのは、師匠が劇作家でもあった小説家の

長谷川伸(1884~1963)の影響が大きい。

時代劇の一大ジャンル『股旅物』を確立した人物で、『瞼の母』『関の弥太っペ』は映画化もされ、大衆演劇の人気演目である。

平岩弓枝は吉川英治原作の大河ドラマ

『新・平家物語』(1972)の脚色も手がけている。

後に小説『花影の花 大石内蔵助の妻』(1991)で第25回吉川英治文学賞を受賞している。

脚本家を兼任していた頃の1959年に『鏨師』が第41回直木賞を受賞。

女性の脚本家で、直木賞を受賞したと言う共通点で、向田邦子よりも先に受賞していることは特筆すべき出来事である。

晩年、時代小説家に専念したのは、その生い立ちが大きいようだ。

代々木八幡宮の宮司の一人娘として生まれ、日本女子大学の国文科まで卒業した。

『御宿かわせみ』の主人公、元同心の一人娘るい同様「家付き娘」だったのである。

長谷川伸の門下で先輩の伊東昌輝と結婚。

婿養子になって、平岩昌利と改名して宮司になり、二人の間の娘の平岩小枝(こずえ)は代々木八幡の禰宜を務めている。

時代小説の元になるような資料が日常に溢れているのである。

自分の身近にある題材こそ創作のネタになる。

改めて平岩弓枝の創作の背景に感銘を受けた。

他に取り上げたい人も多かったが、代表して7人に集約させた。

あらためてご冥福をお祈りします。

※最新記事の公開は筆者のFacebookとTwitterにてお知らせします。

(「いいね!」か「フォロー」いただくと通知が届きます)