映画『嘘八百 なにわ夢の陣』中井貴一とW主演、佐々木蔵之介が酒を飲む仕草が実に旨そうにみえる理由とは?

前のページの写真の建物、本館(日本ギャラリー)に目的の展示物がある

入り口に入ると、筆者は仏像好きなので、一階の特集コーナー、太安寺の仏像群を寄り道してしまった。

13-3室の陶芸コーナーに寄ってみた。ここには確かに貴重な抹茶茶碗があった。

『嘘八百 京町ロワイヤル』に登場する織部や志乃焼の本物が観られる。

茶碗以外にも焼物の種類が多すぎて、注意が散ってしまった。

展示品のジャンルが分る『案内と地図』の紙を観て、今回目的のジャンルのお宝はないかと確認した。

目的のお宝は、2階の日本の美術の流れの4室

『茶の美術』であった。

急いで2階に上がり、茶の美術コーナーに上がると、以前コラムで取り上げた

吉田鋼太郎が演じた実在の人物のコレクションがずらりと並んでいたのだ!

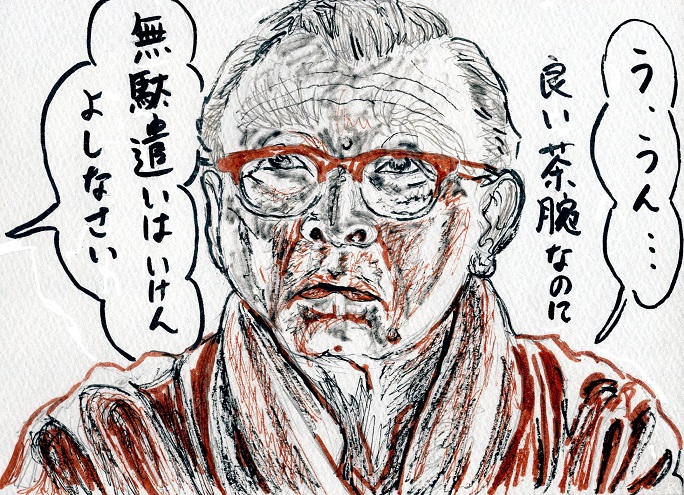

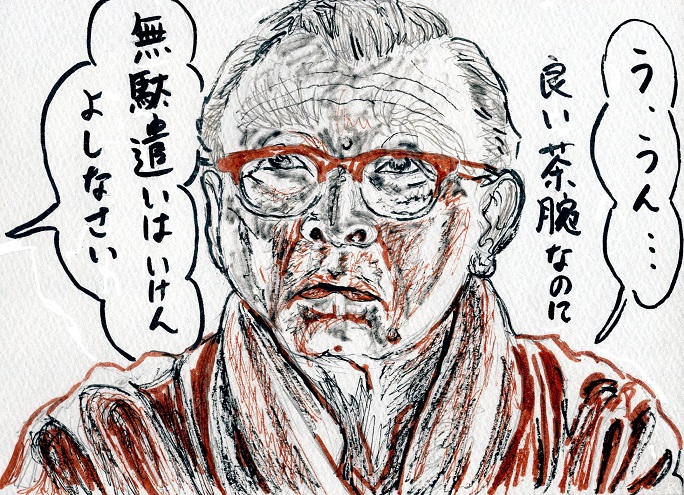

(吉田鋼太郎が演じる松永安左エ門 イラストby龍女)

ほぼ、「電力の鬼」松永安左エ門(1875~1971)が寄贈した松永コレクションだけで、展示品は構成されていた。

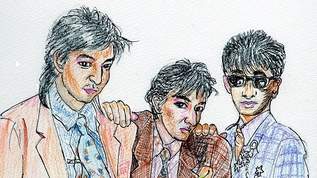

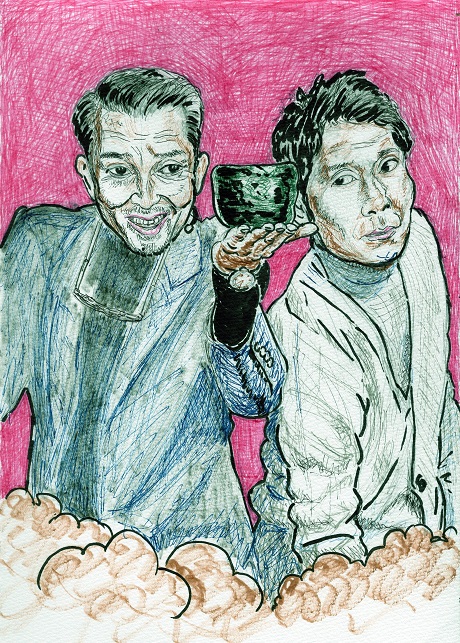

(『嘘八百』のポスターから引用。左から中井貴一、佐々木蔵之介 イラストby龍女)

第1作で出てきた千利休が陶工・長次郎に焼かせた黒楽茶碗の本物。

これからの続編に組み込んで欲しいお宝もあった。

千利休の高弟だった大名茶人・蒲生氏郷(1556~1595)が作った茶杓(抹茶をすくう道具)。

しかし、このコーナーだけで、映画に関するお宝の本物は終わらなかった。

第3弾『嘘八百 なにわ夢の陣』には「秀吉七宝」とした、秀吉の出生物語にまつわるお宝で唯一無いとされる茶碗鳳凰を、野田佐輔(佐々木蔵之介)が茶碗に仕上げていく過程が一つの山場である。

筆者は、初めてみる秀吉の肖像画があった。

6室にあった「豊臣秀吉」の肖像画は厳密に言うと、本物ではない。

大正時代に日本画家の石本秋園(生没年不詳)が描いた作品である。

原本は狩野永徳(1543~1590)が描いた肖像画の写しを仙台藩御用絵師・菊田伊徳(1785~1851)がしたモノの写し。

ややこしいが要は二重コピーだった。

隣には秀吉の手紙が掛け軸に額装されたモノがかかっていた。

送り先は女性らしいので、仮名で書かれた文面で、署名も「ひでよし」としてある。

筆者は

「秀吉はこんな文字書いたのか!」

と新鮮な気持ちで観賞した。

数時間後、やっぱり事前に行って良かったなと思った。

もう、映画本編が公開されているのでちょっとネタバレするが、

「秀吉のお宝の本物は東京国立博物館にしかありません!」

と言う小池則夫(中井貴一)の台詞があった。

この1箇所しか触れていないが、この映画に出てくる「秀吉七宝」なるモノそのものが大嘘だからである。

さて、この映画のキモは、

小池則夫と野田佐輔(佐々木蔵之介)は、骨董商やイベンターに対抗するためにいかにも歴史に埋もれていた贋物を過去からお墨付きの書状まで、仲間達とでっち上げて大もうけしようとする過程が面白い。

今回の第3弾はTAIKOH秀吉博を開催する山根寧々(中村ゆり)と謎の波動アーティストTAIKOH(安田章大)と、

大阪秀吉博の顧問雑賀万博(升毅)と委員長(松尾諭)と秀吉の専門家小出盛夫(笹野高史)と文化庁役人後醍醐(桂雀々)と

3つ巴の対決となる。

ちなみに、笹野高史は大河ドラマ『天地人』、佐々木蔵之介は『麒麟がくる』で秀吉を演じている。

前半、小池則夫と野田佐輔が仕事を組もうとしないのが、ルパン三世にも通じるコンゲーム(騙し合いのゲーム)がシリーズ物の楽しさがある。

この映画は実は堺の現代を描くための町おこし映画である。

徳川家康好きの東京人リクエストとして、家康と堺と言えば本能寺の変の時に堺へ遊びに行っていた。

急遽三河に帰らざるをなかったときに、伊賀を通過した。

いわゆる「神君伊賀越え」である。

伊賀には第2弾に登場する織部焼の由来になった古田織部が焼かせた伊賀焼がある。

家康ゆかりのお宝をさもあるかのような、シナリオがあったら良いなあ。

堺は貿易港なので、日本各地から集まる陶芸に付加価値を付けて売った文化都市である。

更にスケジュールが合うなら、堺市が誇る大女優沢口靖子をゲストに迎えた続編も観たい。

では、『嘘八百』シリーズはどうやって出来たのか?

筆者なりに調べた経緯を紹介していこう。

入り口に入ると、筆者は仏像好きなので、一階の特集コーナー、太安寺の仏像群を寄り道してしまった。

13-3室の陶芸コーナーに寄ってみた。ここには確かに貴重な抹茶茶碗があった。

『嘘八百 京町ロワイヤル』に登場する織部や志乃焼の本物が観られる。

茶碗以外にも焼物の種類が多すぎて、注意が散ってしまった。

展示品のジャンルが分る『案内と地図』の紙を観て、今回目的のジャンルのお宝はないかと確認した。

目的のお宝は、2階の日本の美術の流れの4室

『茶の美術』であった。

急いで2階に上がり、茶の美術コーナーに上がると、以前コラムで取り上げた

吉田鋼太郎が演じた実在の人物のコレクションがずらりと並んでいたのだ!

(吉田鋼太郎が演じる松永安左エ門 イラストby龍女)

ほぼ、「電力の鬼」松永安左エ門(1875~1971)が寄贈した松永コレクションだけで、展示品は構成されていた。

(『嘘八百』のポスターから引用。左から中井貴一、佐々木蔵之介 イラストby龍女)

第1作で出てきた千利休が陶工・長次郎に焼かせた黒楽茶碗の本物。

これからの続編に組み込んで欲しいお宝もあった。

千利休の高弟だった大名茶人・蒲生氏郷(1556~1595)が作った茶杓(抹茶をすくう道具)。

しかし、このコーナーだけで、映画に関するお宝の本物は終わらなかった。

第3弾『嘘八百 なにわ夢の陣』には「秀吉七宝」とした、秀吉の出生物語にまつわるお宝で唯一無いとされる茶碗鳳凰を、野田佐輔(佐々木蔵之介)が茶碗に仕上げていく過程が一つの山場である。

筆者は、初めてみる秀吉の肖像画があった。

6室にあった「豊臣秀吉」の肖像画は厳密に言うと、本物ではない。

大正時代に日本画家の石本秋園(生没年不詳)が描いた作品である。

原本は狩野永徳(1543~1590)が描いた肖像画の写しを仙台藩御用絵師・菊田伊徳(1785~1851)がしたモノの写し。

ややこしいが要は二重コピーだった。

隣には秀吉の手紙が掛け軸に額装されたモノがかかっていた。

送り先は女性らしいので、仮名で書かれた文面で、署名も「ひでよし」としてある。

筆者は

「秀吉はこんな文字書いたのか!」

と新鮮な気持ちで観賞した。

数時間後、やっぱり事前に行って良かったなと思った。

もう、映画本編が公開されているのでちょっとネタバレするが、

「秀吉のお宝の本物は東京国立博物館にしかありません!」

と言う小池則夫(中井貴一)の台詞があった。

この1箇所しか触れていないが、この映画に出てくる「秀吉七宝」なるモノそのものが大嘘だからである。

さて、この映画のキモは、

小池則夫と野田佐輔(佐々木蔵之介)は、骨董商やイベンターに対抗するためにいかにも歴史に埋もれていた贋物を過去からお墨付きの書状まで、仲間達とでっち上げて大もうけしようとする過程が面白い。

今回の第3弾はTAIKOH秀吉博を開催する山根寧々(中村ゆり)と謎の波動アーティストTAIKOH(安田章大)と、

大阪秀吉博の顧問雑賀万博(升毅)と委員長(松尾諭)と秀吉の専門家小出盛夫(笹野高史)と文化庁役人後醍醐(桂雀々)と

3つ巴の対決となる。

ちなみに、笹野高史は大河ドラマ『天地人』、佐々木蔵之介は『麒麟がくる』で秀吉を演じている。

前半、小池則夫と野田佐輔が仕事を組もうとしないのが、ルパン三世にも通じるコンゲーム(騙し合いのゲーム)がシリーズ物の楽しさがある。

この映画は実は堺の現代を描くための町おこし映画である。

徳川家康好きの東京人リクエストとして、家康と堺と言えば本能寺の変の時に堺へ遊びに行っていた。

急遽三河に帰らざるをなかったときに、伊賀を通過した。

いわゆる「神君伊賀越え」である。

伊賀には第2弾に登場する織部焼の由来になった古田織部が焼かせた伊賀焼がある。

家康ゆかりのお宝をさもあるかのような、シナリオがあったら良いなあ。

堺は貿易港なので、日本各地から集まる陶芸に付加価値を付けて売った文化都市である。

更にスケジュールが合うなら、堺市が誇る大女優沢口靖子をゲストに迎えた続編も観たい。

では、『嘘八百』シリーズはどうやって出来たのか?

筆者なりに調べた経緯を紹介していこう。