ウォークマンからマメカラまで…「ファンシー絵みやげ」で振り返るポータブルカセット(1/2)

お久しぶりです。平成元年あたりのカルチャーを発掘調査している山下メロと申します。80年代とも90年代とも違うその時代を、平成レトロとして愛好しております。

当連載では、80年代から平成初期に流行した「ファンシー絵みやげ」から、当時の流行を紹介していきたいと思います。「ファンシー絵みやげ」とは80年代からバブル経済期~崩壊を挟んで90年代まで、日本の観光地で若者向けに売られていた、かわいいイラストが印刷された雑貨みやげのことです。

「ファンシー絵みやげ」については連載第一回をご覧ください。

前回の連載ではカセットテープをとりあげましたが、今回はカセットテープを旅先で聴くための画期的なアイテムだったポータブル音楽プレーヤーの始祖・ウォークマンを振り返ってみたいと思います。

↑私が探しているミルキーな乳白色カセットテープと、全体にプリントがされたカセットテープ。あまり重要視されてないようなので積極的に保護している。

↑これなどはケースの片側だけが乳白色になっていて、さらに濁らせることができて最高な一品。当時はシャーペンや定規などのファンシー文具に透明乳白色が多かった。

■ ウォークマンの歴史

旅先に持ち運んで音楽を聴く製品は、古くは手回し蓄音機やポータブルレコードプレイヤーがありました。ラジカセも電池駆動するものがほとんどで、軽量なプラスチック製でコンパクトなものもありましたが、スピーカーから音を出してみんなで聴くという用途がほとんどでした。そんな中、ファンシー絵みやげ誕生と同じ1979年に登場したのが、ヘッドフォンで「自分だけが」カセットテープの音楽を聞けて、ポケットに収まるソニーのウォークマンです。従来のラジカセからスピーカーやラジオ機構を排除して小型化したものでした。

↑1985年発売Rabbitシリーズ WM-55。ビビッドなピンク色がまぶしい。当時のカラーバリエーションは白・黒・赤・青が多く、ピンクが入るのは稀だった。

発売後、徐々に人気が出たウォークマンはラジオ再生機能、オートリバース機能、リモコン機能など多機能化が進みました。さらにガム型電池の採用などによって小型化が進んでいき、果ては従来のカセットケースのサイズよりも小型になりました。そして、ディスクマン(後のCDウォークマン)やMDウォークマン、現在の音声ファイルを再生するウォークマンへと繋がっていきます。

■ 北の国からとウォークマン

筆者は、ウォークマンといえばテレビドラマ『北の国から ’87 初恋』を思い出します。突然家族で夜逃げすることになった大里れいが手紙とともに納屋に残したウォークマンを純が再生すると尾崎豊の「I LOVE YOU」が流れるシーン。それから東京へ向かうトラックの中でもそのウォークマンを聴く純。運転手がそのイヤホンをはずし、純に封筒を差し出す……。ウォークマンがキーポイントになっている名シーンでした。

↑北の国からシリーズの舞台である富良野のキーホルダー。苗場や万座と同様、プリンスホテル系列のあるスキー場のブランディング書体が使われている。

北の国からシリーズの舞台になっている北海道の富良野にはファンシー絵みやげも売られていましたが、「北の国から」という文字だけが書かれた、おそらく文字だけゆえにライセンスをとっていないと思われる商品も多数ありました。

■ WALKMANのロゴ

ウォークマンという名前は「WALK=歩く」と「MAN=人」という英語を組み合わせた、英文法として通じない和製英語です。本体には、「A」の横棒が丸になっているのが特徴的でシンプルな「WALKMAN」というロゴが刻印されていましたが、もう少しポップで複雑なロゴも宣伝用に使われていました。

↑WALKMANのロゴを模倣したRUNNERというロゴが外袋にプリントされたレターセット。折り曲げるとカセットテープになる便箋を、窓のあいているウォークマン型の封筒に入れるという非常に凝った商品。

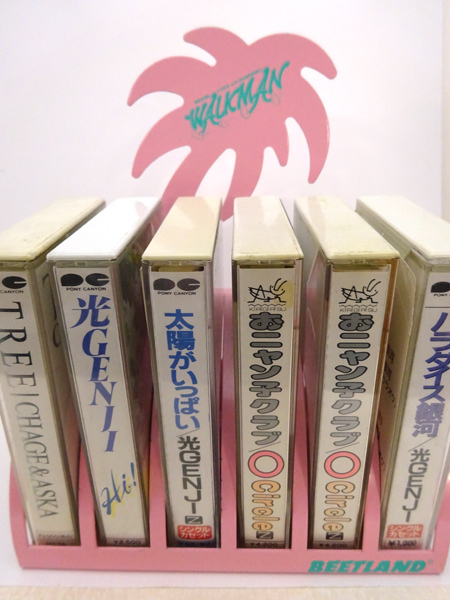

↑純正WALKMAN宣伝用ロゴが入った金属製のカセットラック。椰子の木のシルエットモチーフかつシンプルなピンクのみのカラーリングがアーバンリゾートすぎる。

■ カセットラックのファンシー絵みやげ

ウォークマンの純正カセットラックのように、部屋にカセットをディスプレイするための商品は多数ありました。そんなカセットラックはファンシー絵みやげでもたびたび見かけます。

↑静岡県の伊豆の踊り子、弥次さん喜多さん、千葉県の香取神宮GAKINCHO CLUBカセットラック。木製で色々な形態があるが、カセットサイズぴったりに作られているのは変わらない。