モネの贋作がある美術館に行ってきた!

こんにちは、いまトピアート部のyamasanです。

さて、みなさんはコロナ下のクリスマスをどうやって過ごされましたでしょうか。わが家ではすっかり恒例となった、本場ドイツ直輸入のシュトレンをいただきました。

ドライフルーツがぎっしり詰まって、生地の重みもずっしりして食べごたえ十分。大きなシュトレンのかたまりを何日もかけて食べるのが楽しみです。

そして、クリスマスマーケットの名物、グリューワイン。 今年はハーブティーのティーバッグを試してみました。

ティーバッグをカップに入れて、お湯の代わりに温めたワインを入れればグリューワインの出来上がり。香りもよくて、味もフルーティーです。

さて今回紹介するのは、大聖堂はじめ見どころいっぱいの街、ケルンの続き。市内の特色のあるミュージアムを紹介したいと思います。

前回の記事はこちらです⇒【駅前に世界遺産?】大聖堂の高さを体感してきた!

上の写真はケルン大聖堂南塔の展望室から南側(ライン川上流方面)を見たところ。カメラのミニチュアライズ機能を使って撮ったものです。

これから紹介するローマ・ゲルマン博物館は大聖堂のすぐ隣なのでこの写真のほぼ真下にあります。そして、ヴァルラフ・リヒャルツ美術館は細い路地をまっすぐ5分ほど進んだ先にある、オレンジ色の丸で囲った近代的な建物です。

ケルンは、ライン川沿いに栄えた古代ローマ時代の都市でした。

第二次世界大戦中の1941年に地面を掘ったらこんな立派なモザイクの床が発見されて、それがきっかけでこの地に建てられたのがローマ・ゲルマン博物館なのです。

この「ディオニソス・モザイク」(紀元後3世紀)は、ローマ人の邸宅の食堂の床を飾っていたものです。

こちらは古代ローマ都市ケルンの想像図。

ケルンの四方を囲む城壁には9つの門と21の塔がありました。これはそのうちの一つ、北門の再現模型です。

城門入口の上部と同じようなアーチが微妙なバランスを保って再現されています。

それぞれの石はしっかりくっついているのでしょうが、地震のないドイツならではの展示では、と思いました。

広々とした寝室の壁や床も再現されていて、奥にはベッドまで置かれています。

立派なお墓も展示されています。こちらは3階分の吹き抜けの高さにある「古代ローマ軍ルツィウス・ポプリツィウスの墓碑」(紀元後40年頃)。

ここはドイツなのに、まるでイタリアの古代遺跡の中に迷い込んだような気分になってくるローマゲルマン博物館は、その所蔵品の量でも圧倒されます。

収納ラックに収まった建物の壁面を飾るレリーフ群。

これでもか!というくらいの数の食器類。

古代ローマ時代のケルンの街を歩いたら、このようないで立ちの人たちとすれ違ったかも、と思うとわくわくしてきます。

ケルンの歴史を勉強するには格好の場所なので、地元の高校生たちが社会見学に来ていました。

ケルンでは見逃せないミュージアムの一つが、中世の祭壇画からルーベンスやレンブラントなどバロックの画家たちの作品、印象派をはじめとした19世紀絵画までのコレクションで知られるヴァルラフ=リヒャルツ美術館です。

展示室に入ろうとしていきなり驚きました。なんと入口に展示されていたのはモネの贋作《ポール=ヴィレのセーヌ河岸》だったのです。

この作品は、以前は真作とみなされていたのですが、近年の修復作業の段階で贋作と判断されたとのこと。

手前の解説パネルには、画家のサインが二重に書き足されていること、カンバスが茶色の上薬が塗られた古い時代のものであること、背景の雲のアウトラインが黒鉛筆で描かれていることなどが贋作と判断する決め手となったと書かれています。

でも贋作はこれだけ。モネの真作もあるのでご安心を。

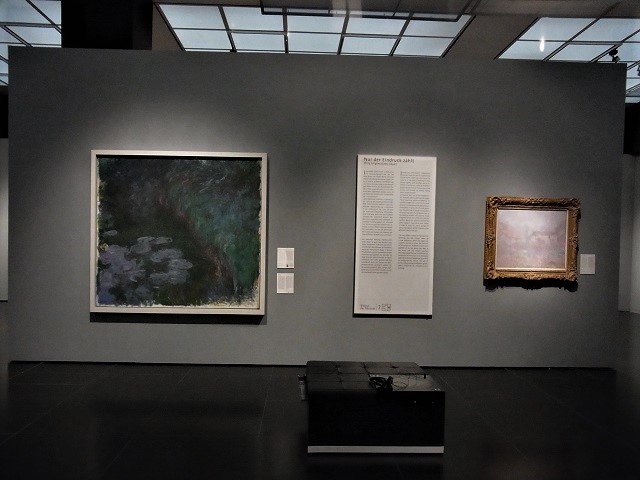

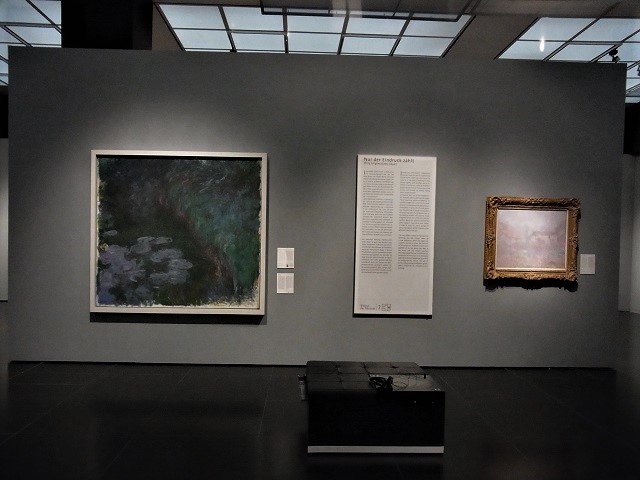

右が《霧に煙るファレーズの家》、左がおなじみの《睡蓮》。

名品揃いのコレクションなので、紹介しているときりがないのですが、ここはドイツということでドイツ・ルネサンス期の巨匠デューラーとクラーナハ(父)の作品を紹介したいと思います。

中央がデューラー《笛吹きと太鼓たたき》、その両側がクラーナハ(父)の作品で、右が《聖マリア・マグダレーナ》、左が《聖母子像》。

印象派の作品の中には2016年に来日して、福岡県立美術館と沖縄県立博物館・美術館の展覧会で展示されたのでご記憶のある方もいらっしゃるのでは。

ゴッホ《アルルのはね橋》

右から、セザンヌ《洋梨のある静物》、ルノワール《婚約者たち(シスレー夫妻)》、マネ《アスパラガスの束》。

20世紀美術のコレクションも充実していたヴァルラフ・リヒャルツ美術館ですが、1937年にはナチスによって「退廃芸術」と烙印を押されたピカソ、ムンク、ココシュカほか多くの作品が押収されるという暗い歴史がありました。

今年の初めには暖かくなったらドイツに行こうと思っていたのですが、コロナ禍でとても行かれる状況ではなくなってしまいました。

ドイツに行くのはまだ先のことかもしれませんが、いつかは安心して海外に行かれることを願いつつ、今年最後のコラムを終えたいと思います。

今年一年ご愛読ありがとうございました。来年も引き続きよろしくお願いいたします。

みなさまにとって来年がいい年になりますように!

さて、みなさんはコロナ下のクリスマスをどうやって過ごされましたでしょうか。わが家ではすっかり恒例となった、本場ドイツ直輸入のシュトレンをいただきました。

ドライフルーツがぎっしり詰まって、生地の重みもずっしりして食べごたえ十分。大きなシュトレンのかたまりを何日もかけて食べるのが楽しみです。

そして、クリスマスマーケットの名物、グリューワイン。 今年はハーブティーのティーバッグを試してみました。

ティーバッグをカップに入れて、お湯の代わりに温めたワインを入れればグリューワインの出来上がり。香りもよくて、味もフルーティーです。

さて今回紹介するのは、大聖堂はじめ見どころいっぱいの街、ケルンの続き。市内の特色のあるミュージアムを紹介したいと思います。

前回の記事はこちらです⇒【駅前に世界遺産?】大聖堂の高さを体感してきた!

上の写真はケルン大聖堂南塔の展望室から南側(ライン川上流方面)を見たところ。カメラのミニチュアライズ機能を使って撮ったものです。

これから紹介するローマ・ゲルマン博物館は大聖堂のすぐ隣なのでこの写真のほぼ真下にあります。そして、ヴァルラフ・リヒャルツ美術館は細い路地をまっすぐ5分ほど進んだ先にある、オレンジ色の丸で囲った近代的な建物です。

古代ローマ都市ケルンの博物館~ローマ・ゲルマン博物館

ケルンは、ライン川沿いに栄えた古代ローマ時代の都市でした。

第二次世界大戦中の1941年に地面を掘ったらこんな立派なモザイクの床が発見されて、それがきっかけでこの地に建てられたのがローマ・ゲルマン博物館なのです。

この「ディオニソス・モザイク」(紀元後3世紀)は、ローマ人の邸宅の食堂の床を飾っていたものです。

こちらは古代ローマ都市ケルンの想像図。

ケルンの四方を囲む城壁には9つの門と21の塔がありました。これはそのうちの一つ、北門の再現模型です。

城門入口の上部と同じようなアーチが微妙なバランスを保って再現されています。

それぞれの石はしっかりくっついているのでしょうが、地震のないドイツならではの展示では、と思いました。

広々とした寝室の壁や床も再現されていて、奥にはベッドまで置かれています。

立派なお墓も展示されています。こちらは3階分の吹き抜けの高さにある「古代ローマ軍ルツィウス・ポプリツィウスの墓碑」(紀元後40年頃)。

ここはドイツなのに、まるでイタリアの古代遺跡の中に迷い込んだような気分になってくるローマゲルマン博物館は、その所蔵品の量でも圧倒されます。

収納ラックに収まった建物の壁面を飾るレリーフ群。

これでもか!というくらいの数の食器類。

古代ローマ時代のケルンの街を歩いたら、このようないで立ちの人たちとすれ違ったかも、と思うとわくわくしてきます。

ケルンの歴史を勉強するには格好の場所なので、地元の高校生たちが社会見学に来ていました。

モネの贋作がある美術館~ヴァルラフ=リヒャルツ美術館

ケルンでは見逃せないミュージアムの一つが、中世の祭壇画からルーベンスやレンブラントなどバロックの画家たちの作品、印象派をはじめとした19世紀絵画までのコレクションで知られるヴァルラフ=リヒャルツ美術館です。

展示室に入ろうとしていきなり驚きました。なんと入口に展示されていたのはモネの贋作《ポール=ヴィレのセーヌ河岸》だったのです。

この作品は、以前は真作とみなされていたのですが、近年の修復作業の段階で贋作と判断されたとのこと。

手前の解説パネルには、画家のサインが二重に書き足されていること、カンバスが茶色の上薬が塗られた古い時代のものであること、背景の雲のアウトラインが黒鉛筆で描かれていることなどが贋作と判断する決め手となったと書かれています。

でも贋作はこれだけ。モネの真作もあるのでご安心を。

右が《霧に煙るファレーズの家》、左がおなじみの《睡蓮》。

名品揃いのコレクションなので、紹介しているときりがないのですが、ここはドイツということでドイツ・ルネサンス期の巨匠デューラーとクラーナハ(父)の作品を紹介したいと思います。

中央がデューラー《笛吹きと太鼓たたき》、その両側がクラーナハ(父)の作品で、右が《聖マリア・マグダレーナ》、左が《聖母子像》。

印象派の作品の中には2016年に来日して、福岡県立美術館と沖縄県立博物館・美術館の展覧会で展示されたのでご記憶のある方もいらっしゃるのでは。

ゴッホ《アルルのはね橋》

右から、セザンヌ《洋梨のある静物》、ルノワール《婚約者たち(シスレー夫妻)》、マネ《アスパラガスの束》。

20世紀美術のコレクションも充実していたヴァルラフ・リヒャルツ美術館ですが、1937年にはナチスによって「退廃芸術」と烙印を押されたピカソ、ムンク、ココシュカほか多くの作品が押収されるという暗い歴史がありました。

今年の初めには暖かくなったらドイツに行こうと思っていたのですが、コロナ禍でとても行かれる状況ではなくなってしまいました。

ドイツに行くのはまだ先のことかもしれませんが、いつかは安心して海外に行かれることを願いつつ、今年最後のコラムを終えたいと思います。

今年一年ご愛読ありがとうございました。来年も引き続きよろしくお願いいたします。

みなさまにとって来年がいい年になりますように!