日本書紀成立1300年 特別展「出雲と大和」東京国立博物館で3月8日まで(2/3)

第2章 出雲 古代祭祀の源流

弥生時代の祭祀に用いられた品々の移り変わりを通して、出雲における古代祭祀の源流を探る第2章。

弥生時代の人々が使っていた当時の青銅器は、この「模型 加茂岩倉遺跡銅鐸埋納状況復元」の銅鐸のように金色に輝いていたそうです。本来の色を思い浮かべながら青銅器を鑑賞すれば、印象ががらりと変わります。

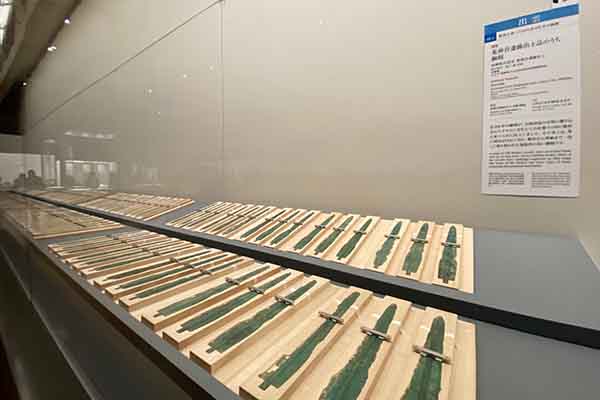

島根県出雲市の荒神谷遺跡や雲南市の加茂岩倉遺跡から出土した青銅器が展示室を埋め尽くす光景は圧巻!

第3章 大和 王権誕生の地

第3章では、古墳時代の埴輪や副葬品に見られる多彩な造形が展開する様子をたどり、ヤマト王権の成立の背景に迫ります。

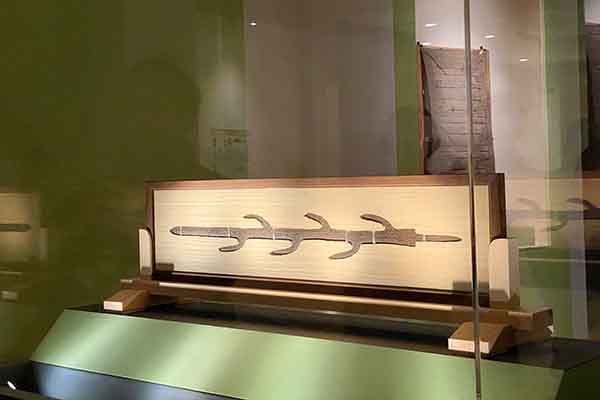

石上神宮に伝わる国宝「七支刀」は、本体の両面にある銘文から、4世紀に作られ、百済王から倭王に贈られたものだと考えられています。

『日本書紀』にも登場する「七支刀」を実際に見られる貴重な機会です。

出雲と大和の両地で出土した埴輪には共通点が多く、当時の職人の交流を垣間見ることができます。

第4章 仏と政

第4章では、天皇を中心に仏教を基本とした国づくりが進められていくなかで、国家の安泰と人々の生活の安寧を祈って誕生した造形を紹介しています。

中国から伝わった造形をもとに造られた「浮彫伝薬師三尊像」は、寺外初公開。保存状態がよく、大切に守り伝えられてきたことがわかります。

當麻寺の「持国天立像」は、脱活乾漆という大陸新来の技法で作られた、現存最古の四天王像です。