チームラボがつくり出す世界は、なぜこんなにもやさしくうつくしいのか。

【チームラボ / teamLab】の存在はアートファン以外でも広く知れ渡るようになりました。

猪子寿之氏を中心とするチームラボが活動を開始したのが2001年のこと。

米国ワシントンD.C.のナショナル・ギャラリー・オブ・アートで開催中の、動物表現に関連した大型の日本美術展「日本美術に見る動物の姿(The Life of Animals in Japanese Art)」にて。

これだけ短期間に成長できた背景には、チームラボが、「集団的創造によって、アート、サイエンス、テクノロジー、デザイン、そして自然界の交差点を模索している、学際的なウルトラテクノロジスト集団」だからこそ。

一人では無理でも複数名集まれば、何でも出来てしまうことを実証したのがチームラボと言えます。

実際に、アーティスト、プログラマ、エンジニア、CGアニメーター、数学者、建築家など、様々な分野のスペシャリストから構成されているのです。

『teamLab 永遠の今の中で 』

』

南條 史生 (編集)

チームラボの展示は機会があれば積極的に観に行くように心がけています。同時代を生きる喜びが感じられるのが個人的には一番の理由です。

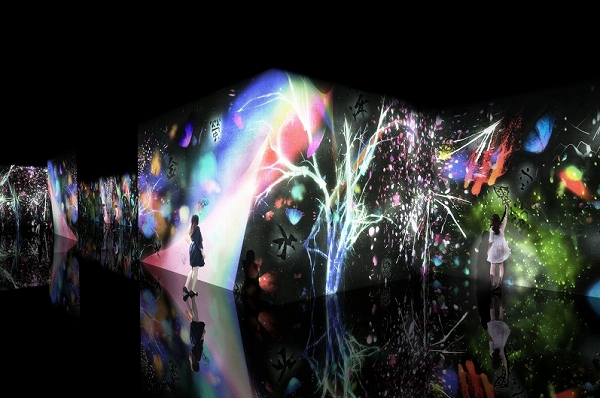

そんな中、2019年4月20日〜6月16日に姫路市立美術館で開催された「チームラボ 世界は暗闇からはじまるが、それでもやさしくうつくしい」がネット上で話題となりました。

姫路市立美術館の長い歴史の中でチームラボの展覧会が最多の入場者数を獲得したのです。

このことに関し称賛の声だけでなく、批判的な声が上がったのは注目すべきことでした。要は、チームラボが生み出すメディアアートの類は美術館には相応しくないという、思い込みがあるのです。

金沢21世紀美術館「チームラボ 永遠の海に浮かぶ無常の花」

しかし、そんな偏屈な批判は全く気にすることなく、多くの人が希求するチームラボの快進撃は留まるところを知りません。2019年夏には金沢21世紀美術館での展覧会がいよいよスタートします。これも大いに盛り上がることでしょう。

先ほど紹介した先月発売になったばかりの『teamLab 永遠の今の中で 』にはチームラボの秘密を読み説くテキストがびっしり書かれています。

』にはチームラボの秘密を読み説くテキストがびっしり書かれています。

猪子寿之(チームラボ代表)、南條史生(森美術館館長)、辻 惟雄(美術史学者)、建畠 晢(詩人・美術評論家)、宇野常寛(評論家)、岡田 猛(東京大学大学院 教育学研究科・情報学環 教授)、吉田憲司(文化人類学者・国立民族博物館館長)といった豪華布陣の中から建畠晢氏のテキストを少しだけ引用しておきます。

「チームラボのメンバーは600人くらいいて、あそこまで大きくなると一般的なコレクティブからは外れるかも知れないけれど 、ある意味では巨大なコレクティブといえなくおない。

しかも志を同じくするというよりは、それぞれの専門家が集まって、デザイナーとプログラマーの集合体として活動をしている。カタリストというそれぞれを結びつけるポジションもある。そういう集団で、それで表現活動ができている。

展覧会も作品もいずれすべてサイバースペースのなかで展開されるだろう、ということをみんながいっていた時期もあったが、実際にチームラボが行なっているのは現実な空間とバーチャルな空間とのボーダレスである。むしろ彼らは、美術館で展示をしたり お台場にミュージアムをつくったりするように、現実の空間で表現を行なっている。

その場に行って、現場で体験させる。そしてそれぞれが個人鑑賞者としてふるまうのではなく、ある意味では集団的な鑑賞が起こる。自立した鑑賞というのとはちがう鑑賞空間がそこにはあって、それが非常に居心地がいい。彼らのつくる空間がすぐれていると思ったのは、その居心地がいい、という部分である。」

猪子寿之氏を中心とするチームラボが活動を開始したのが2001年のこと。

米国ワシントンD.C.のナショナル・ギャラリー・オブ・アートで開催中の、動物表現に関連した大型の日本美術展「日本美術に見る動物の姿(The Life of Animals in Japanese Art)」にて。

これだけ短期間に成長できた背景には、チームラボが、「集団的創造によって、アート、サイエンス、テクノロジー、デザイン、そして自然界の交差点を模索している、学際的なウルトラテクノロジスト集団」だからこそ。

一人では無理でも複数名集まれば、何でも出来てしまうことを実証したのがチームラボと言えます。

実際に、アーティスト、プログラマ、エンジニア、CGアニメーター、数学者、建築家など、様々な分野のスペシャリストから構成されているのです。

『teamLab 永遠の今の中で

南條 史生 (編集)

チームラボの展示は機会があれば積極的に観に行くように心がけています。同時代を生きる喜びが感じられるのが個人的には一番の理由です。

そんな中、2019年4月20日〜6月16日に姫路市立美術館で開催された「チームラボ 世界は暗闇からはじまるが、それでもやさしくうつくしい」がネット上で話題となりました。

姫路市立美術館の長い歴史の中でチームラボの展覧会が最多の入場者数を獲得したのです。

このことに関し称賛の声だけでなく、批判的な声が上がったのは注目すべきことでした。要は、チームラボが生み出すメディアアートの類は美術館には相応しくないという、思い込みがあるのです。

金沢21世紀美術館「チームラボ 永遠の海に浮かぶ無常の花」

しかし、そんな偏屈な批判は全く気にすることなく、多くの人が希求するチームラボの快進撃は留まるところを知りません。2019年夏には金沢21世紀美術館での展覧会がいよいよスタートします。これも大いに盛り上がることでしょう。

先ほど紹介した先月発売になったばかりの『teamLab 永遠の今の中で

猪子寿之(チームラボ代表)、南條史生(森美術館館長)、辻 惟雄(美術史学者)、建畠 晢(詩人・美術評論家)、宇野常寛(評論家)、岡田 猛(東京大学大学院 教育学研究科・情報学環 教授)、吉田憲司(文化人類学者・国立民族博物館館長)といった豪華布陣の中から建畠晢氏のテキストを少しだけ引用しておきます。

「チームラボのメンバーは600人くらいいて、あそこまで大きくなると一般的なコレクティブからは外れるかも知れないけれど 、ある意味では巨大なコレクティブといえなくおない。

しかも志を同じくするというよりは、それぞれの専門家が集まって、デザイナーとプログラマーの集合体として活動をしている。カタリストというそれぞれを結びつけるポジションもある。そういう集団で、それで表現活動ができている。

展覧会も作品もいずれすべてサイバースペースのなかで展開されるだろう、ということをみんながいっていた時期もあったが、実際にチームラボが行なっているのは現実な空間とバーチャルな空間とのボーダレスである。むしろ彼らは、美術館で展示をしたり お台場にミュージアムをつくったりするように、現実の空間で表現を行なっている。

その場に行って、現場で体験させる。そしてそれぞれが個人鑑賞者としてふるまうのではなく、ある意味では集団的な鑑賞が起こる。自立した鑑賞というのとはちがう鑑賞空間がそこにはあって、それが非常に居心地がいい。彼らのつくる空間がすぐれていると思ったのは、その居心地がいい、という部分である。」