新聞紙で5000着以上のドレスを仕立ててきた「新聞女」さんの凄絶な半生

▲古新聞で全身を包んだこの女性の正体は?

いらっしゃいませ。

旅するライター、吉村智樹です。

おおよそ週イチ連載「特ダネさがし旅」。

特ダネを探し求め、私が全国をめぐります。

■新聞紙で5000着以上のドレスを作ったアーティスト

新聞紙に身を包んだこの女性、決して着る服がなくてこうしているわけではありません。

この方は大阪にお住いの現代アーティスト、その名もズバリ「新聞女」(しんぶんおんな)さん(51)。

▲新聞紙で覆われたこの女性の名はズバリ「新聞女」さん

▲新聞紙のドレスを着たまま電車に乗ることもある

彼女はこの18年のあいだに、なんと5000着を超える「新聞紙ドレス」を仕立ててきた、おそらく日本でもっとも原価率が低いファッションメーカーです。

メディアへの登場も頻繁なので、ご存知の方はきっと多いでしょう。

「新聞紙でドレスを作っているアーティストが日本にいる」という噂は世界へと轟き、ニューヨークのグッゲンハイム美術館やベネチア・ビエンナーレの関連展覧会など世界10か国で作品を発表。

時には新聞紙を用いた大掛かりなパフォーマンスを披露し、喝さいを浴びました。

▲新聞紙で洋服を作る彼女の活動は海外でも採りあげられている

ワールドワイドに活躍する新聞女さん。

しかし「陽」の部分だけではありません。彼女の生きざまには、新聞の三面記事で報道されてもおかしくない幾多の苦難があったのです。

今回は、まるで輪転機を止めるかのように、ローマ展覧会へと向かう多忙な時間を割いていただきながら「なぜ新聞紙でドレスを作り続けるのか」についてお訊きしました。

■クレーンで30メートルの高さまで吊り上げらた

▲大阪にお住いの「新聞女」こと西沢みゆきさん

――「新聞女」さんは、アーティストネームがとてもストレートですね。ご自身でお考えになったのですか。

新聞女

新聞女「自分で考えたというか……はじめは本名(西沢みゆき)で活動していたんです。ある日、イベントに出演する際に先方さんが『肩書が必要だ』とおっしゃって。“新聞アーティスト”“ニュースペーパー・パフォーマー”など、いろんなアイデアを出してくださったんです。けれでも、どれもカッコつけている気がして。それで『新聞女にしておいてください』と答えました。ふと答えた新聞女が、そのまま今でもずっと使われているんです」

――そうだったのですか。一着のドレスを仕立てるのに、どれくらいの新聞紙を使うのですか。

新聞女

新聞女「20~30枚ほどでしょうか。600枚以上の新聞紙を使ったドレスもありましたよ」

――ろ、600枚も! かなり巨大なドレスですね。

新聞女

新聞女「そうなんです。大きなドレスを着て、クレーンで30メートルの高さまで吊り上げられました。あれは怖かったですね。私、脚立にものぼれないくらい高所恐怖症だから」

▲600枚以上の新聞紙でドレスを作り、着たままクレーンで30メートルの高さまで吊り上げられるパフォーマンスを披露

▲風が舞い上がり、傘のようにドレスの裾が広がる

▲風にあおられる新聞女さん。デンジャラス!

――新聞紙は軽いとはいえ、30枚ともなると構造は複雑ですよね。どうやって新聞紙どうしをつなげているのですか。

新聞女

新聞女「よく不思議がられるのですが、セロハンテープだけなんです。セロハンテープの貼り方を工夫することでドレスになっているのです」

――セロハンテープだけなのですか! それは驚きです。セロハンテープだけでは保存が効かないのでは。

新聞女

新聞女「保存しないです。その場で作って、その場で誰かにあげたり処分したり。あとに何も残らないのがいい。死んだとき、この世になんにも遺していないのが、私の理想なんです。紙のように軽く、どこへでも飛んでいって、どこかへ消えちゃう。そんなふうに生きていきたいんです」

▲素肌に新聞紙をまとい……

▲幅広なセロハンテープで接着しながらドレスの仕立ててゆく

▲作ったドレスは保存しない。まさに新聞のように、ドレスは速報なのだ

▲まるでモンゴルの住居かのような大きな作品もセロハンテープでつなぎ留められている

■貧困にあえぎ、父親は酒乱。地獄の10代

――新聞女さんが新聞紙でものづくりを始めたのは、いつですか。

新聞女

新聞女「2歳くらいから。貧乏な、なにもない家だったので、新聞紙くらいしか遊べる道具がなかったんです。古新聞で玉子焼きを作ったり、おむすびを作ったり、独りでおままごとをして遊んでいました。食べ物が多い? ままごとをしながら食欲を同時に満たそうとしていたんでしょうかね。ガリガリに痩せていましたから」

――外で遊ぶタイプの子ではなかった?

新聞女

新聞女「地味な、ずっと家にこもっている子どもでした。友だちもいなかったですね。小学校時代の同級生で、私を憶えている人はいないんじゃないかな」

――ご家庭はどんな雰囲気だったのでしょうか。

新聞女

新聞女「父親は公務員でプライドが高く、しかも酒乱でね。大暴れをし、物を壊したり、暴力をふるったり。母は殴られて血だらけになる日もありました。家庭訪問の日でさえも家のなかはめちゃめちゃ。母は顔から血を流しながら先生に対応していました。母はめげずにいつも明るく強く生きていましたが、私は愛情に渇望していて、すごくひねくれて育ってしまいました。自分が正しいと思ってやった行いは、すべて否定されてきたので」

――なかなかの「新聞沙汰」ですね。中学、高校生時代はどのように過ごされたのですか。

新聞女

新聞女「高校時代がもっとも暗かったです。人と話をすることすらできなくなっていました。学校の先生や同級生から『お前はヘンな奴だ』と罵られ続け、『自分は普通じゃないんだ』『19歳までに死のう』『どうやって死のうか』と、そればかりを考えていました」

■「自分以外の女性には幸せになってほしかった」

――19歳までに死のうと考えていた新聞女さんは、高校を卒業したのちは、どうされたのですか。

新聞女

新聞女「親の反対を押し切って、関西女子美術短期大学(現:宝塚造形芸術大学短期大学部)デザイン美術科のファッションデザインコースに進みました。進学に反対していた父親に『バイトして学費はできる限り出すから』と言って。初めて反抗しました」

――なぜファッションの道を志そうと思われたのでしょう。

新聞女

新聞女「『自分以外の女性には幸せになってほしい』『きれいになってほしい』と思って。デザイナーだったら、たとえ私自身はダメ人間であっても、作品が人を幸せにできると考えたんです。それで、ファッションデザイナーになろうと」

■「人と違うことをやれ」。現代美術の巨匠と出会い、運命が変わった

――美術系の短大に進学して、変化はありましたか。

新聞女

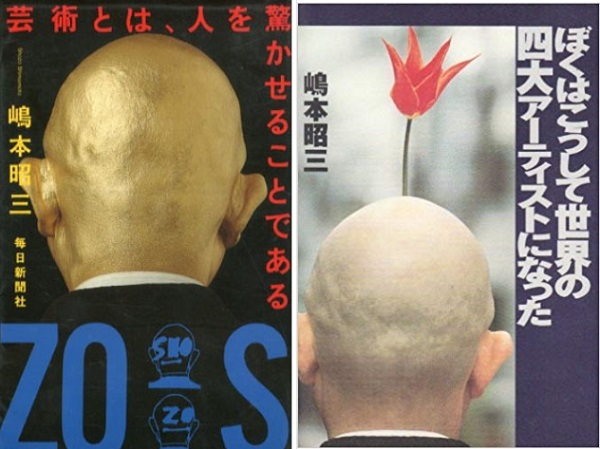

新聞女「劇的に、それこそ180度、人生が変わりました。やっぱり現代美術作家の*嶋本昭三先生との出会いが大きいですね」

*嶋本昭三……戦後の現代美術を代表する「具体美術協会」の創立メンバー。

瓶詰した絵具を炸裂させる「大砲絵画」や、ヘリコプターから絵の具を落としての絵画制作するパフォーマンスなどがテレビのワイドショーなどで大きく採りあげられ、一躍その名を知られる。

自らクレーンに吊られ、上空から絵の具が入ったガラス瓶を落下させる絵画パフォーマンスは日産自動車のテレビCMにもなった。

「メールアート」という、郵便物そのものを芸術作品にして贈りあう活動で世界60か国との交流を果たした。

2013年に85歳で没。

――ファッションデザイナーを目指した学生が、あの過激な作風の嶋本昭三先生と出会ったら、確かにそれはショックでしょうね。

新聞女

新聞女「そうなんです。日本画か洋画か、あるいは現代美術かを選択する授業があったんです。私はファッションコースだったから『現代美術』がいったいなんなのかがわからなくって。それで『意味がわからないけれど、面白そう』と思って受講しました。嶋本先生とは、そこで出会ったんです。びっくりしましたよ。スキンヘッドの頭の上に字が書いてあって。『なに!? この人』って」

――嶋本先生から、どのような教えを受けましたか。

新聞女

新聞女「嶋本先生はつねに授業で『アートとは人を驚かすことだ』『誰もやらないことをやれ』『人とは違うことをやれ』と教え続けていました。私にはそれが衝撃だったんです。高校時代までずっと自分の存在を否定され、『自分には生きる価値がない。いてはいけない人間なんだ。自分を出さない方がいいんだ』って、ずっとうちにこもっていたので。それなのに『変わった奴だと言われるのは、いいことだ』と初めて承認されて。『私、生きていてもいいんだ!』って」

――ご自身の内面などに変化はありましたか。

新聞女

新聞女「ありましたね~。19歳でアートに出会えて、現代美術に触れられて、本当によかったです。救われました。それまで屈折し果てて、もう限界まで来ていましたから。『現代美術って、なんにも意味が解らないけれど、すごいな』って。こんなにも人を救う力があるんだと感動しました。人見知りはなかなか治らなかったけれど、だいぶんマシになりました」

■阪神淡路大震災で被災し「いつかではなく、今やる」と決意

――短大卒業後は、どうされたのですか。

新聞女

新聞女「在学中は『芸術家になりたい』と考えた日もありました。けれども“アートと仕事”が自分のなかでどうしても結びつかなくて。卒業してから12年間、服飾の企業デザイナーをやっていました。入社した1988年はバブル景気に沸いた頃。ファッション関係は花形職業だったし、本当に忙しかったんです。ひたすら仕事に没頭し、自分を表現するなんて発想もないままプレタポルテ(高級な既製服)をずっとデザインし続けていました」

――企業デザイナーだった新聞女さんがアーティストとしてやっていこうと決意したきっかけはなんでしょう。

新聞女

新聞女「阪神淡路大震災ですね。被災しました。家、なくなりましたから。震災以前はずっと『老後は芸術家として、好きなアート作品を作って暮らそう』と考えていました。けれども、見渡すかぎり建物が崩壊した光景を見て、『明日なんて、ないんだ。今を好きなように生きなければ』と。そして、日々の忙しさとアートを捨てている後ろめたさから10年近く連絡を取っていなかった嶋本先生の安否が真っ先に心配になりました」

――嶋本先生とは連絡を取られたのですか。

新聞女

新聞女「いいえ。嶋本先生のアトリエがあった西宮は地震の被害が大きすぎて『もしも連絡を取って、お亡くなりになっていたらどうしよう』と思うと怖くて。ご存命を確かめられたのは2年後でした。電話がつながった時は、やっぱり泣きましたね。以降は、会社勤めをしながら嶋本先生のアトリエでもお手伝いをするようになりました」

■安定した給料を捨て、32歳で脱サラ

――フリーランスになられたのは、いつですか。

新聞女

新聞女「2001年、33歳の時。卒業して12年間、心のどこかで創造性が満たされないストレスをずっと抱えていました。震災の経験もあり、このままではいけない気がして、32歳で脱サラしました」

――正直に言って「かなりもったいない」とも感じますが。

新聞女

新聞女「そうなんです。周囲からは『会社は安定しているし、けっこう高給なのに、なんで!』と猛反対されました。けれども辞めてすぐ運よく大学講師の依頼が来て、『勇気を出して決断すれば、なんとか生きていける』とも感じたんですよね」

――やっぱり人生って「やるか。やらないか」なんですね。

■新聞紙ドレスは「やけくそ」から始まった

――新聞紙を素材としてドレスを作り始めたきっかけはなんですか。

新聞女

新聞女「嶋本先生が『2年に一度開催される、紙で表現する“福井県今立現代芸術紙展2001”という展示会がある。100万円の賞金が出るから公募に出せ』とおっしゃったんです。その美術展は、東京藝大を卒業して教鞭をふるう凄い先生などが応募する高尚なもの。ひとつの作品を仕上げるために丸2年かけている方もおられたんです。そんなレベルが高い美術展に私が応募できるものなんて何も思い浮かばなくて。しかも締め切りは眼の前。それで、『いっそ反対方向へ走ってやろう』と」

――なんと、急場しのぎだったのですか。

新聞女

新聞女「やけくそですよ。わざわざ高級紙を漉いて出品される方がたくさんいる美術展です。私なんかが入選するはずがない。そう思って、もうやけくそ。辞めた会社から壊れたマネキン人形を10体近く安い値段で買い取り、もらった新聞紙でドレスを作ったんです。しかも搬入の2時間内で、『裸に着るための新聞ドレス』というタイトルで。アートと嶋本昭三先生に出会って心の鎧がはずれ、裸の心になれた私自身を表現しました」

――反応はどうだったのですか。

新聞女

新聞女「怒られました(笑)。周りで搬入している先生たちから『何を考えているんだ』『ふざけんな』『なめんな』って、さんざん。嶋本先生から教わった言葉『人とは違うことをやれ』だけが唯一の心の支えでしたね」

――出品して、結果はどうだったのでしょう。

新聞女

新聞女「それが……その年の最高賞になったんです。賞金もいただきました。それが“新聞女”の始まりですね」

――じゃあ、この公募展が話題となって、新聞女さんの名が広まったのですね。

新聞女

新聞女「公募展自体というか、話題になったのは、福井市長さんからの賞の授与式でした。スピーチもするように言われたんです。けれども話したいメッセージが特になかったので、ステージで新聞ドレスを作りました。観客は『この人、なんにも喋らないまま新聞紙をちぎりだして、何が起きるんだろう……』と静まり返り、完成したら大ウケでした」

――いきなりステージで女性が新聞紙を切りはじめたら、驚きますよね。なぜステージでそれをやろうと考えたのですか。

新聞女

新聞女「アートへ恩返ししたい気持ちからでした。みんなが喜んでくれることがしたかったから。ただ、公開で新聞ドレスを作るパフォーマンスは、これ一回きりのつもりでした。まさかそれ以来、18年も続くとは自分でも信じられないです」

■「新聞ドレス」の噂は海外にまで届いた。しかし……

――パフォーマンスはどういうクライアントから依頼されますか。

新聞女

新聞女「たとえば、新聞社さんです。新聞紙を素材として使うようになってから、新聞社の周年パーティなどからお招きをいただけるようになりました。鹿児島の南日本新聞さん、秋田魁新報、山陽新聞さんとかが『自社の新聞を使って』と」

▲地方から「ご当地の新聞を使って衣装を作ってほしい」という依頼も

――海外でも何度もパフォーマンスをされていましたね。外国の新聞でドレスをつくるときは、どういう気分なのでしょう。

新聞女

新聞女「特に変わらないけれど……ああ、でも、メキシコにある、死体ばっかり載ってる新聞でドレスを作るように依頼されたときはつらかったですね。何度も嘔吐しながら仕立てました。“記事が放つ念”って、やっぱりあるんです」

――そんなふうに引く手あまただと、アートだけで食べていけるようになったのですね。

新聞女

新聞女「それが……(笑)。お金の苦労は、ずっとつきまとってきました。実は去年まで旦那さんがよそで作った4000万円の借金を返し続けていました。朝のバイト、昼のバイト、夜のバイト、深夜のバイト、4つかけもちしていたこともありました。専門学校や大学の講師、アパレルの販売員、それが終わったらキャバレーのホステルやホステス、コンパニオン……。やったバイトは数えきれないですね。お金に縁がない運命なのかな」

――借金は返し終わったのですか。

新聞女

新聞女「去年の12月までに完済しました。ほっとしてたんですが、今度は夫が勝手に会社を辞めてしまって(苦笑)。これから、どうなることやら。でもどんなにバイトが忙しくてもアートはやめません。アートは私の人生だから」

――今後は、どうしたいと考えていますか。

新聞女

新聞女「新聞女として地道に続けていきたいですね。幼い頃に新聞紙で遊んだ時間がとても楽しかったんです。あの楽しさを伝えたい。そう考えたら『新聞紙って、私の原点なのかな』って。新聞には暗いニュースばかりが載っています。でもそれをドレスに作り直して着ることで、ハッピーな気分になる。アートの力で世の中を明るくする。それが私の役目。私はアートの力で変われたので、私の作品に触れた人もハッピーになってくれたらいいな。私には、それしかできないから」

新聞女

1968年 兵庫県生まれ。

1988年 関西女子美術短期大学(現・造形芸術大学短期大学部)卒。

在学中、現代美術作家の嶋本昭三に師事。

卒業後はアパレルメーカーに勤務。

2000年に退社。

2001年 福井県今立現代芸術紙展2001に新聞紙でできたドレスを出品し最高賞受賞。

以降、古新聞を使った作品を数多く手掛け「新聞女」を名乗る。

アメリカ、フランス、イタリア、韓国、台湾、ウクライナなど、世界各国でパフォーマンス。

新聞女

https://twitter.com/shinbunonna

https://www.facebook.com/shinbunonna/

TEXT/吉村智樹

https://twitter.com/tomokiy

タイトルバナー/辻ヒロミ