血管が音を奏でる? 食べ残しが服になる? 松戸市のアートイベントに注目

去る10月16日・17日の2日間、「科学と芸術の丘 2021」というイベントが、千葉県松戸市にある戸定邸(国指定重要文化財)で開催されました。

戸定邸は、水戸藩最後の藩主・徳川昭武(徳川慶喜の弟)によって1884年に建てられたもので、明治時代の徳川家の住まいがほぼ完全に残る現存唯一の建物となっています。

9棟が廊下で結ばれ、部屋数は23。7万平方メートル超えの敷地の3分の1を「戸定が丘歴史公園」として整備し開放しており、敷地内には戸定邸のほかに、戸定歴史館や松雲亭、書院造りの庭園や東屋庭園などが点在します。

大河ドラマ「青天を衝け」を通じて知ったという方も多いのではないでしょうか。

以前いまトピでご紹介した、千葉市の写真芸術祭「CHIBA FOTO」。こちらも市内の文化財を使って、現代の写真家の作品を展示した空間が話題となりました。

▶千葉発の写真芸術祭 【CHIBA FOTO】開催!

「科学と芸術の丘2021」も、戸定邸という歴史ある建造物を展示スペースとして使用。イベント自体は終了しましたが、その様子が素晴らしかったのでご紹介したいと思います!

松戸市では過去3回にわたり、「科学と芸術の丘」と題した、科学、芸術、自然をつなぐ国際フェスティバルを開催してきました。

4回目となる今回のテーマは「OPEN CITY-触発する街-」。世界的なメディアアートの文化機関・アルスエレクトロニカとともにキュレーションした国内外の研究者やアーティストたちが、展覧会やトーク、ワークショップをさまざまな垣根を越えて行うという内容です。

急速にデジタル化する世界と、新型コロナウイルスのパンデミックにより、今まで常識とされてきた日常が刻々と変化しています。そこには最先端の科学が必要ですが、科学だけが独立して社会を作っているわけではありませんよね。

社会を作るには人と人とのつながりや文化、くらしへの視点といったものが不可欠となります。生活や環境と科学が合わさることで、私たちの生活は革新して行くのです──と書くとちょっと堅苦しく感じますが、現在世界で進められている先端的な研究が、私たちの生活のどの部分を支えてくれるのか・そこにメディアアートが加わることで、どんな変化を見せるのか、実際に体験してみようというイベントです。

それでは会場ではどんな体験ができたのか、作品とともにレポートしたいと思います!

こちらはバルセロナに拠点を置く、ザ・レミクサーズというグループによる「“レミックス・エル・バリオ” フードウェイスト バイオマテリアルデザイン」という作品です。

近年大きな問題として注目されている、食料の廃棄。近い未来、食糧難がやってくることが予測されていますが、それでも日々食料廃棄物は排出され続けています。

そこでこのグループは、レストランの廃棄物などを使って染色や新しい素材を開発。

作品をただ展示するだけでなく、地元の産業として発展させる活動もしています。 会場ではこのように衣桁にかけて作品が設置されるなど、戸定邸の雰囲気を活かした展示となっていました。

日々進化する医療の世界。終わりの尽きないこの領域は、更なる発展が常に期待されています。

けれど病気を未然に防ぐことができれば、もっとハッピーになるのでは? そう考えた松永行子さんは、人間の毛細血管に着目しました。

実は毛細血管、ほんのわずかな身体の変化もキャッチして、形を変えているのだそう。それなら病気になる前の身体の変化も反映されるのではないかということで、現在毛細血管のデータを集めているそうです。

けれどただデータを集めるだけでは単調ですよね。そこで生まれたのがこの「Attune(血管の音色)」という作品。なんと自分の毛細血管の形状から、音楽を生成できるようになっているのです。

松永さんが現在共同で研究をしているイスラエルのラボでは、科学者のほかにデザイナーのチームが存在するといいます。科学は科学、デザインはデザインと区切らず、垣根を越えて協力することで、新しい医療の姿を見たように感じました。

現代美術好きの中にファンの多いAKI INOMATAさん。

戸定邸の設えにぴったり合ったこの木彫は、ひとつを人間が、ひとつをAIが、そしてもうひとつをビーバーやカミキリムシがそれぞれ制作したものだそう。これ、ビーバー作なんです。信じられます?

まずビーバーに木を齧らせ、それらの形状を彫刻家による模刻とCNC切削機械での複製という2手法を使い、それぞれ3倍サイズにして比較展示しています。

ビーバーが削った木像は、まるで古くなり朽ちかけた仏像のようにも見えます。ビーバーは堅い節などを避けて齧っているのですが、それは見方を変えれば木がそのように齧らせている、つまり「このフォルムを作っているのは木自体だとも言えるのでは」、とINOMATAさんは綴ります。

作品のタイトルは「彫刻のつくりかた」。

三者による木彫を見ているうちに、「彫刻とは何か」について考えを巡らせていました。

「えっ、ここって自動運転車専用道路なの⁉」

と、びっくりしてしまうような標識。こちらはARを用いた木原 共さんによる「フューチャー・コライダー」という作品です。

まだ誰も住んだことがない未来を想像し、そこに存在するであろう看板や広告を作って、ARで現実の町に設置してみるというプロジェクト。

会場には来場者によるアイデアが寄せられていましたが、「生体チップ読み取りゾーン」や、「スマホの利用禁止地区」など、なんだかあり得そうな未来を思わせるものもあり、これらが掲げられた街をつい想像してしまいました。

とはいえ誰もがほんの1年半前までは、まさかウイルスによるパンデミックで生活が変わるなんて想像もつかなかったはず。「もしかしたらやってくるかもしれない、さまざまな未来」をイメージすることは、それが楽しいものであれ、対策が必要なものであれ、これからを生きていくのに必要なことなのかもしれません。

キャリーワゴンに山積みにされた99台のiPhoneと、Googleマップ。

ドイツのアーティスト、サイモン・ヴェッカートさんによるこちらは、iPhoneに搭載されたGPSをすべて起動させ、作家自らこのワゴンを引いて道を歩く「グーグル マップス ハック」という作品です。

こうすることによってGoogleマップ上では仮想の渋滞が表示され、マップを見た人がそこに注目するという仕組みになっています。

そのコンセプトを聞いた時、思わず「迷惑じゃん!」と笑ってしまいましたが、彼が選ぶのは何の変哲もない普段は渋滞など起こらない道ばかり。当然その道に対して、誰も取り立てて興味を持っていません。

けれどこうして人為的に「この道で何かが起きているようにする」ことによって、今まで気にしてこなかったこの場所に、人々の意識を向けさせることができるわけです。

この「意識させるきっかけ」を作るというのはとても大切で、普段当たり前に存在しているがゆえに疎かにしていた地域を知るということや、ひいては生活や社会を見直すことにもつながるのではないでしょうか。

実際戸定邸も、地元に住んでいても「行ったことはなかった」という人は多いそうですが、ドラマやこのようなイベントを通じてその存在を意識する人が増えたと聞きます。

今回展示されていた科学と芸術を使った作品たちは、そうした「普段は意識せずにいる物事」に目を向け、体験することで、能動的に考えるきっかけを与えてくれるものが多かったように見えました。

また印象深かったのが、作家やスタッフと鑑賞者の対話です。

テクノロジー寄りの展示が多い分、パネル解説だけではコンセプトは受け取れても、その先を理解するのが難しい作品もありました。

ここで「ちょっとよくわからないな」で終わりにしてしまうことは多々あるのですが、本展では会場にいたスタッフや作家に質問している人がとても多かったのです。

その中にはもちろん、アートイベント目当てではない来場者も。このように多くの人が積極的になれるのは、地元で開催されているという安心感もあったのではないでしょうか。

自分のホームグラウンドだから緊張せずにいられる、知りたいことを知りたいと言えるというのは、普段なじみの無い文化と触れ合う際には大きなアドバンテージとなるはずです。

誰かが質問すると、じゃあ私もというように輪が広がり、地元の人々が自然と先端技術やメディアアートに親しんでいく雰囲気は、地域に根付いたイベントならではの力だと感じました。

戸定邸との相性も良いこのアートイベントは、展示のほかに街歩きツアーやワークショップなどのプログラムも充実しています。今回見逃してしまったという方も多いようなので、ぜひ来年も開催してほしいと願います。

▶科学と芸術の丘2021公式サイト

▲戸定邸

戸定邸は、水戸藩最後の藩主・徳川昭武(徳川慶喜の弟)によって1884年に建てられたもので、明治時代の徳川家の住まいがほぼ完全に残る現存唯一の建物となっています。

9棟が廊下で結ばれ、部屋数は23。7万平方メートル超えの敷地の3分の1を「戸定が丘歴史公園」として整備し開放しており、敷地内には戸定邸のほかに、戸定歴史館や松雲亭、書院造りの庭園や東屋庭園などが点在します。

大河ドラマ「青天を衝け」を通じて知ったという方も多いのではないでしょうか。

以前いまトピでご紹介した、千葉市の写真芸術祭「CHIBA FOTO」。こちらも市内の文化財を使って、現代の写真家の作品を展示した空間が話題となりました。

▶千葉発の写真芸術祭 【CHIBA FOTO】開催!

「科学と芸術の丘2021」も、戸定邸という歴史ある建造物を展示スペースとして使用。イベント自体は終了しましたが、その様子が素晴らしかったのでご紹介したいと思います!

■OPEN CITY – 触発する街 –

▲「科学と芸術の丘」ホームページより

松戸市では過去3回にわたり、「科学と芸術の丘」と題した、科学、芸術、自然をつなぐ国際フェスティバルを開催してきました。

4回目となる今回のテーマは「OPEN CITY-触発する街-」。世界的なメディアアートの文化機関・アルスエレクトロニカとともにキュレーションした国内外の研究者やアーティストたちが、展覧会やトーク、ワークショップをさまざまな垣根を越えて行うという内容です。

▲「彫刻のつくりかた」 AKI INOMATA

急速にデジタル化する世界と、新型コロナウイルスのパンデミックにより、今まで常識とされてきた日常が刻々と変化しています。そこには最先端の科学が必要ですが、科学だけが独立して社会を作っているわけではありませんよね。

社会を作るには人と人とのつながりや文化、くらしへの視点といったものが不可欠となります。生活や環境と科学が合わさることで、私たちの生活は革新して行くのです──と書くとちょっと堅苦しく感じますが、現在世界で進められている先端的な研究が、私たちの生活のどの部分を支えてくれるのか・そこにメディアアートが加わることで、どんな変化を見せるのか、実際に体験してみようというイベントです。

血管が音色を奏でる? 食べ残しが服になる? 科学はアートと好相性

それでは会場ではどんな体験ができたのか、作品とともにレポートしたいと思います!

▲「White fabric with biopantone」(手前) ザ・レミクサーズ/食料廃棄物や、通常可食部として扱われない野菜の皮などを使って染色を行う作品。奥は食料廃棄物を使って、強度を持つ素材を生み出した作品。

こちらはバルセロナに拠点を置く、ザ・レミクサーズというグループによる「“レミックス・エル・バリオ” フードウェイスト バイオマテリアルデザイン」という作品です。

近年大きな問題として注目されている、食料の廃棄。近い未来、食糧難がやってくることが予測されていますが、それでも日々食料廃棄物は排出され続けています。

そこでこのグループは、レストランの廃棄物などを使って染色や新しい素材を開発。

作品をただ展示するだけでなく、地元の産業として発展させる活動もしています。 会場ではこのように衣桁にかけて作品が設置されるなど、戸定邸の雰囲気を活かした展示となっていました。

日々進化する医療の世界。終わりの尽きないこの領域は、更なる発展が常に期待されています。

けれど病気を未然に防ぐことができれば、もっとハッピーになるのでは? そう考えた松永行子さんは、人間の毛細血管に着目しました。

▲鑑賞者に解説を行う松永行子さん(東京大学 生産技術研究所 准教授)

実は毛細血管、ほんのわずかな身体の変化もキャッチして、形を変えているのだそう。それなら病気になる前の身体の変化も反映されるのではないかということで、現在毛細血管のデータを集めているそうです。

けれどただデータを集めるだけでは単調ですよね。そこで生まれたのがこの「Attune(血管の音色)」という作品。なんと自分の毛細血管の形状から、音楽を生成できるようになっているのです。

▲毛細血管をスキャンして形状を読み取り、そこからAIによって音楽が生成される

松永さんが現在共同で研究をしているイスラエルのラボでは、科学者のほかにデザイナーのチームが存在するといいます。科学は科学、デザインはデザインと区切らず、垣根を越えて協力することで、新しい医療の姿を見たように感じました。

現代美術好きの中にファンの多いAKI INOMATAさん。

戸定邸の設えにぴったり合ったこの木彫は、ひとつを人間が、ひとつをAIが、そしてもうひとつをビーバーやカミキリムシがそれぞれ制作したものだそう。これ、ビーバー作なんです。信じられます?

▲「彫刻のつくりかた」 AKI INOMATA/こちらはビーバーによる木彫

まずビーバーに木を齧らせ、それらの形状を彫刻家による模刻とCNC切削機械での複製という2手法を使い、それぞれ3倍サイズにして比較展示しています。

ビーバーが削った木像は、まるで古くなり朽ちかけた仏像のようにも見えます。ビーバーは堅い節などを避けて齧っているのですが、それは見方を変えれば木がそのように齧らせている、つまり「このフォルムを作っているのは木自体だとも言えるのでは」、とINOMATAさんは綴ります。

▲「彫刻のつくりかた」 AKI INOMATA/こちらはカミキリムシによって虫食いが発生した板。しかしこう設えると、まるで欄間のように見えてくる

作品のタイトルは「彫刻のつくりかた」。

三者による木彫を見ているうちに、「彫刻とは何か」について考えを巡らせていました。

▲「フューチャー・コライダー」 木原 共

「えっ、ここって自動運転車専用道路なの⁉」

と、びっくりしてしまうような標識。こちらはARを用いた木原 共さんによる「フューチャー・コライダー」という作品です。

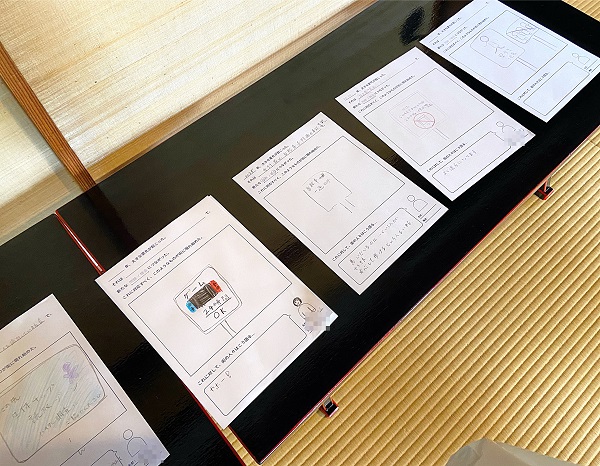

まだ誰も住んだことがない未来を想像し、そこに存在するであろう看板や広告を作って、ARで現実の町に設置してみるというプロジェクト。

会場には来場者によるアイデアが寄せられていましたが、「生体チップ読み取りゾーン」や、「スマホの利用禁止地区」など、なんだかあり得そうな未来を思わせるものもあり、これらが掲げられた街をつい想像してしまいました。

▲来場者が作った未来の看板。小学生からお年寄りまで、様々な世代が参加していた

とはいえ誰もがほんの1年半前までは、まさかウイルスによるパンデミックで生活が変わるなんて想像もつかなかったはず。「もしかしたらやってくるかもしれない、さまざまな未来」をイメージすることは、それが楽しいものであれ、対策が必要なものであれ、これからを生きていくのに必要なことなのかもしれません。

キャリーワゴンに山積みにされた99台のiPhoneと、Googleマップ。

ドイツのアーティスト、サイモン・ヴェッカートさんによるこちらは、iPhoneに搭載されたGPSをすべて起動させ、作家自らこのワゴンを引いて道を歩く「グーグル マップス ハック」という作品です。

こうすることによってGoogleマップ上では仮想の渋滞が表示され、マップを見た人がそこに注目するという仕組みになっています。

▲「グーグル マップス ハック」 サイモン・ヴェッカート

そのコンセプトを聞いた時、思わず「迷惑じゃん!」と笑ってしまいましたが、彼が選ぶのは何の変哲もない普段は渋滞など起こらない道ばかり。当然その道に対して、誰も取り立てて興味を持っていません。

けれどこうして人為的に「この道で何かが起きているようにする」ことによって、今まで気にしてこなかったこの場所に、人々の意識を向けさせることができるわけです。

▲ワゴンの中には99台のiPhoneが

この「意識させるきっかけ」を作るというのはとても大切で、普段当たり前に存在しているがゆえに疎かにしていた地域を知るということや、ひいては生活や社会を見直すことにもつながるのではないでしょうか。

実際戸定邸も、地元に住んでいても「行ったことはなかった」という人は多いそうですが、ドラマやこのようなイベントを通じてその存在を意識する人が増えたと聞きます。

今回展示されていた科学と芸術を使った作品たちは、そうした「普段は意識せずにいる物事」に目を向け、体験することで、能動的に考えるきっかけを与えてくれるものが多かったように見えました。

▲会場風景

また印象深かったのが、作家やスタッフと鑑賞者の対話です。

テクノロジー寄りの展示が多い分、パネル解説だけではコンセプトは受け取れても、その先を理解するのが難しい作品もありました。

ここで「ちょっとよくわからないな」で終わりにしてしまうことは多々あるのですが、本展では会場にいたスタッフや作家に質問している人がとても多かったのです。

その中にはもちろん、アートイベント目当てではない来場者も。このように多くの人が積極的になれるのは、地元で開催されているという安心感もあったのではないでしょうか。

▲会場風景

自分のホームグラウンドだから緊張せずにいられる、知りたいことを知りたいと言えるというのは、普段なじみの無い文化と触れ合う際には大きなアドバンテージとなるはずです。

誰かが質問すると、じゃあ私もというように輪が広がり、地元の人々が自然と先端技術やメディアアートに親しんでいく雰囲気は、地域に根付いたイベントならではの力だと感じました。

戸定邸との相性も良いこのアートイベントは、展示のほかに街歩きツアーやワークショップなどのプログラムも充実しています。今回見逃してしまったという方も多いようなので、ぜひ来年も開催してほしいと願います。

▶科学と芸術の丘2021公式サイト