平成を駆け抜けたメディア、「#8cmCD30周年」を祝おう

こんばんは、バブル時代研究家のDJGBです。

「アンパンマン」「ストリートファイター」「となりのトトロ」「エースコック・スーパーカップ」…。今年は30周年迎える作品・商品が盛りだくさんです。

そんな中、とある「30周年」のハッシュタグが静かな盛り上がりを見せています。

色々と久しぶりに引っ張り出してきた。折ってるのやプラスチックケースに入ってるのって8cmらしい(´ー`)

— みつる (@kuri_bow_5553) 2018年2月21日

#8cmCD30周年 pic.twitter.com/cvJDRS7hBm

30周年なんですね( ; ゜Д゜)

— みっく (@39gimmehands) 2018年2月21日

飾りだしたら散らかるので

適当に広げてみる

CDにはもうちょい頑張って貰いたいです♪#8cmCD30周年 pic.twitter.com/gvGopAEBjV

いつの間にか見かけなくなった「8cmCD(シングルCD)」。来年5月1日の改元が決まったこともあり、「平成」を象徴するメディアとして再び注目が集まっています。

先ごろの七夕には、独特の「短冊型」のジャケットにかけ、各地で8cmCDオンリーのDJイベントも開催された模様。

笹が賑わってきました #短冊ナイト pic.twitter.com/7eSLJKa1Mj

— ディスク百合おん (@discyurion) 2017年7月7日

今日は、昭和の終わりとともに産声をあげ、平成を駆け抜けたメディア「8cmCD」の魅力に迫ります。

■8cmCDの誕生日はアノ事件が起こった日!!

日本で8cmCDが産声を上げたのは1988年(昭和63年)2月21日(日)。

東京・世田谷区の中学校で謎の事件が発生した日でもありました。

机9文字事件。1988年2月21日、東京都世田谷区。 pic.twitter.com/agWpYQzFGf

— konso (@oiroppa) 2018年3月16日

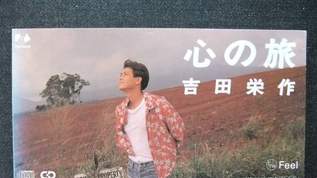

この日、VAP、コロムビア、ビクターなどの主要レコード会社から60枚以上の8cmCDが一斉に発売。初日に発売されたラインナップはこんな面々(画像提供:@nakamura8cm さん)。

この日に合わせてリリースされた新譜あり、レコードの再発あり。

中には、まさにこの日に発売された1stシングルで(レコードデビューならぬ)CDデビューを果たしたアイドルもいました。

●麻田華子「好き 嫌い」

■8cmCDの普及を後押ししたアーティストとは?

「CD」の規格が誕生したのは1982年。1986年には生産枚数で、1987年には売上高でもLPレコードを上回ります。しかしこの時点ではまだまだCD=オーディオマニアのもの。ソフトもプレイヤーも高価でした。

そこに登場したのが8cmCD。通常サイズの12cmCDの収録時間が74分(650MB)だったのに対し、8cmCDは21分(185MB)。およそ4曲が入る”ミニアルバム”でした。

日本独自の「短冊型」が生まれた理由には諸説ありますが、

●アナログレコード店の「棚」にそのまま収まるよう、高さをあわせた

●万引き防止のため、あえてディスクよりも大きなパッケージを採用した

の2説が有力です。

価格を抑えたシングル盤の登場とともに、CDは一気にお茶の間へと普及します。 それを後押ししたのが、こんなアーティストたちでした。

●光GENJI

8cmCD☆ 光GENJI 【太陽がいっぱい】ジャケット7種類 大江千里http://t.co/uARS70dVU8 pic.twitter.com/NTcndXWykG

— GoPro!ヤフオク情報@相互フォロー (@janijani777) 2014年12月1日

1988年のシングル年間売上の1~3位を独占した光GENJI。翌89年には同一シングルで合計8種類のジャケットデザインを毎週1枚ずつリリースし、オリコンシングルチャートで5週連続1位を獲得。AKB商法は、30年前にも存在したのです。

●Wink

Winkの8cmCD揃った pic.twitter.com/aUwGXKryh7

— 山田 知世(メインストリート・アイドル) (@yamadatomoyo) 2015年3月19日

その光GENJIを抑え、1989年のレコ大(「レコードじゃないだろ!」というのは当時からお約束のツッコミ)を獲得したのがWinkでした。この年のCD年間売り上げでは5位(49.5億円)にランクイン。彼女たちのユーロビートはCD音質にピッタリでした。

●長渕剛

本人主演のドラマの主題歌でもあった「とんぼ」は1988年10月26日リリース。翌年には細川たかし「矢切の渡し」以来のミリオンセラーを記録(アナログレコードとの合算)しました。

●プリンセス・プリンセス

1989年4月21日に発売された「Diamonds」は、8cmCDのみでリリースされた楽曲としては史上初のミリオンセラー。平成元年を象徴するヒット曲です。

■10代・20代は知らない?8cmCDあるある。

「8cmCDの実物を見たことがない」という10代・20代も少なくない昨今。ということでリアルタイム世代には常識の「8cmCDあるある」をいくつかピックアップ。

●再生するのにアダプターが必要だった。

若いもんは知らんやろなw

— ZEROSPECTRE (@zero_spectre) 2018年2月21日

#8cmCD30周年 pic.twitter.com/K34KGJbArd

旧いプレーヤーやカーステレオには8cmCDに対応していない機種も多く、再生時にはいちいちこんなアダプターを取り付ける必要がありました。

●ケースは真ん中で折ることができた。

#1988年の8cmCD 当時は折るのが主流でした…今、後悔 pic.twitter.com/1YW4qSDb4O

— サトシックス (@satohizi) 2018年2月22日

誰もが必ず一回は通る道。が、結局のところ後悔しがち。

●8cmCD向けに開発されたプレーヤーもあった。

SONY Discman D-88 (1988)

— †爆裂海鼠博士† (@bakuretu_namako) 2015年1月20日

シングルCDをよく聴く若者向けに開発された。本体は8cmシングルはぴったり収まるサイズで、アルバムを再生する際はピックアップを外側にオフセットさせるのだ。 pic.twitter.com/hxUY7ORDKO

CD普及の旗振り役だったソニーは同年、早くも8cmCDに対応した「ディスクマン」をリリース。なかでもD-88の12cmCDの再生時にディスクがはみ出るというデザインは、かつてソニーが開発したレコードプレーヤーへのオマージュでもありました。

■平成の到来とともに現れ、21世紀の到来とともに姿を消した8cmCD。

8cmCDが登場した1988年(昭和63年)の日本はバブル景気まっただ中。

初年度に2555万7000枚だった8cmCDの生産数は、1992年には1億枚、翌1993年には一気に1億5000万枚を突破(出典:一般社団法人日本レコード協会)。現実のバブル景気から少し遅れ、音楽業界にはミリオンヒット連発の「CDバブル時代」が到来します。

昔の8cmCDが出てきた!多感な時期の思い出達がよみがえる。知ってますか?(ケースは折る派)#bz #unicorn #kan #8cmCD pic.twitter.com/Pgqqfu9Csk

— 福本バンビ (@FukumotoBambi) 2016年5月9日

1997年には空前絶後の1億6782枚7000枚に到達した8cmCDですが、「マキシシングル」にとって代わられる形で急速に衰退。演歌など一部ジャンルを除き、2000年を境に新譜のリリースが激減します。

2001年には日本にも「iPod」が上陸。以降、音楽の流通方法はパッケージからダウンロードへと大きく変わりました。

■識者に聞く、「なぜ今、8cmCDが輝いて見えるのか?」

実質的には10年ほどしか流通しなかった(それも、ほぼ日本だけで)規格が、平成という時代と重なって見えるのは、いったいなぜなのでしょう? 2人の「識者」に聞いてみました。

まずはブログ「失われたメディア-8cmCDシングルの世界-」を運営する「@nakamura8cm」さん。ジャンルを問わず数千枚の8cmCDを収集され、昨今の「#8cmCD30周年」ムーブメントでも中心的な役割を担っています。

今日2月21日は日本における8cmCDの誕生日

— nakamura8cm (@nakamura8cm) 2018年2月21日

1988年誕生なので今日でちょうど30年

30歳おめでとう!#8cmCD30周年

画像はうちの棚です pic.twitter.com/4UjzNvE7CO

はじめてご自身で買った8cmCDは?

@nakamura8cmさん:

GO-BANG’Sの「かっこイイダーリン」(1988年11月21日発売)。ライブ会場で購入しました。

8cmCDをコレクションしはじめたきっかけは?

@nakamura8cmさん:

リアルタイムでも買っていた世代ですが、21世紀に入って8cmが廃れ中古が投げ売り状態になった時期にいろいろおかしな盤が集まってきて楽しくなりました。

あらためて、8cmCDの魅力って、どんなところですか?

@nakamura8cmさん:

1988年に始まり日本史上最も音楽が売れた時代の中心的ソフトとして活躍し、2000年を境に急速に衰退したメディアです。中でも短冊型ジャケットは日本独自の形態。華奢で安っぽくて不完全だからこそ美しいのです。

もう一人は、サイト「8cmCDでーた」管理人の「8cmCDでーたのつぶやき」さん(@love8cmcd)。初8cmCDは「だんご3兄弟」(1999年3月3日発売)という、ギリギリ間に合った世代のご意見です。

【新サイト正式オープン!!】本日8cmCDでーたの新サイトを正式にオープンしました!不十分な点がまだまだありますが、徐々に改修していく予定です…。各SNS(instagram,ブログ,Pinterest)でも"love8cmcd”アカウントで更新中です!! #8cmCD #8cmCDでーた pic.twitter.com/8d9Tj72Uei

— 8cmCDでーたのつぶやき【新サイトオープン!!】 (@love8cmcd) 2018年2月28日

なぜ今、8cmCDに着目されたのでしょう?

「8cmCDでーたのつぶやき」さん:

私自身、常日頃から90年代の音楽を聞いていたので8cmCDに珍しさは感じていなかったのですが、昨今ネットなどで8cmCDが特異なもの(特にその形状や短命さなど)として取り上げられていることや、下の世代のリアクションを見て、あらためて8cmCDがいかに稀有な存在であるかを実感したんです。

平成30年という節目の年に8cmCDに注目し、当時を振り返るものとして再定義したいと思い8cmCDでーた(RC版)というサイトを開設しました。

あらためて8cmCDの魅力って、どんなところですか?

「8cmCDでーたのつぶやき」さん:

「90年代への存在感」ではないでしょうか。

90年代は昭和と21世紀の狭間にあり、またITの時代への始まりです。だからこそ平成という時代にとって非常に重要な成長過程であったと思っています。そして90年代に大量に流通し大きな役割を果たした8cmCDはその時代を体現できる「記号」なのです。

■団塊ジュニア世代の成長に伴走したメディア、8cmCD。

お二人とも、ありがとうございました。

スマホはおろか、まだパソコンも普及していなかった平成ヒトケタ時代。音楽はまだ気軽にシェアできるものではありませんでした。8cmCDの貸し借りをきっかけに、気になる異性と言葉を交わすようになったというアラフォーも少なくないでしょう。

ふりかえれば当時の8cmCDは、単に音楽を流通させるのみならず、自分を表現し周囲とのコミュニケーションを媒介する、まさに“メディア”として機能していた、というのは言い過ぎでしょうか。

8cmCDがいまキラキラして見えるのは、その「華奢で安っぽくて不完全」な姿が、あのころの自分に重なって見えるから、なのかもしれません。

・失われたメディア-8cmCDシングルの世界-

・8cmCDでーた

(バブル時代研究家DJGB)