豪快すぎる!大茶碗で回し飲み…西大寺の「大茶盛式」に参加してきた

東大寺は修学旅行や遠足で必ず行きますが、同じ奈良にある西大寺へ行かれたことのある方はどれだけいらっしゃるでしょうか。

近鉄奈良線「大和西大寺駅」から徒歩数分のところにある南都七大寺の一つである奈良の西大寺は、奈良時代に称徳天皇によって創建された由緒あるお寺です。

http://saidaiji.or.jp/

その西大寺では、主要行事の一つ「大茶盛式」が毎年春と秋の2回開催されます。

「大茶盛式」とは一体どんな行事なのかピンとこないかもしれませんが、もしかしてテレビなどで一度は目にしているかもしれません。簡単に説明すると、大きな器で 1 杯のお茶をまわし飲むイベントです。

通常、お茶の席はしーんと静まり返った限られた空間で厳かに執り行われるものです。いわゆる作法を知らないと(知っていても)中々参加するには勇気がいるものです。

しかし、西大寺の「大茶盛式」は大きな広間で和気あいあいとお抹茶を頂くとても楽しい行事です。頭がすっぽり入るほどの大茶碗を持ち上げ、みんなで協力しながらお茶碗をまわし飲む姿を横目で見るだけで思わず笑みが浮かんできます。

現在、三井記念美術館で開催中の「奈良 西大寺展」の開催を記念し、この「大茶盛式」を都内で開催すると聞いたので早速出かけてきました。奈良までは行けなくても日本橋ならすぐですからね。

会場はコレド室町 3の3階にある和室「橋楽亭」(茶室「囲庵」と大広間があります)で行われました。日本橋三越本店の向い側のビルにこんな和の空間があったとは初めて知りました。

和室『橋楽亭』

http://www.nihonbashi-hall.jp/kyoraku-tei/

奈良 西大寺からお坊さんがわざわざ来てくださっており、西大寺にまつわる蘊蓄や「大茶盛式」についてのお話を聞かせてもらいました。

茶杓でお抹茶をたてる音が遠くから聞こえてきたらいよいよ「大茶盛式」の始まりです。畳敷きの大広間にお着物姿の女性が大きな茶碗を運んできます。

撮影用にいったん立ち止まって目線下さい!とお願いしたところ「無理です!」ときっぱりと断られてしまいました。あとでこの茶碗を持ったのですが、男性が両手で持つのもかなりつらいものがありました。

これに数名分のお抹茶を入れて目線の位置の高さをキープしながら運んできたのです。ポーズを取ってくれと言われてもそれは無茶な話です。失礼致しました。

実際に目の前にこれだけ大きなお茶碗が置かれると自然と可笑しくなってしまいます。大きいサイズのiPhoneと並べて撮った写真を見て頂ければどれだけ大きいかがお分かりになろうかと。

見た目からして笑ってしまうのですから、これを飲むとなるともう愉快を通り越してある種奇異なイベントに迷い込んでしまった気になります。

飲んでいる姿とてもシュールですよね。。。ちなみに女性の方の大多数は重くてひとりで持てないので介添えが必要となります。

ワイワイガヤガヤいつの間にかお坊さんまで話し相手となり大広間は、茶会とは思えない楽しい空気に満たされます。これまで出たお茶会の中でダントツで心嬉しい会であったこと間違いなしです。

さて、一体どうしてこんなに大きな茶碗でお茶を飲む行事が生まれたのでしょうか。「大茶盛式」は、延応元年(1239)年1月16日に西大寺中興の祖、叡尊(えいそん)上人が八幡神社に献茶した余服を民衆に振る舞ったことに由来します。

何と最近始まったイベントではなく、鎌倉時代の1239 年以来800年近く受け継がれてきた伝統行事であるのです。そして、なるほど~と深く納得できるいわれも伝えられています。

国宝 興正菩薩坐像 鎌倉時代・弘安3年(1280) 奈良・西大寺

画像提供:奈良国立博物館 (撮影 森村 欣司)

(引用) 「戒律復興」をめざした叡尊上人が不飲酒戒の実践として酒盛の代わりに茶盛としたことと、「民衆救済」の一貫として当時は高価な薬と認識されていた茶を民衆に施すという医療・福祉の実践という二つの意義によって、八百年近く連綿と受け継がれてきた宗教的茶儀であります。

この行事の背後に「戒律復興」「民衆救済」の二つのキーワードがあることは上述のとおりですが、それに加えて第三の最重要ワードがあります。それは「一味和合」という言葉です。

一味和合とは、同じ一つの味をともに味わって、和みあい結束を深めるという意味で、すなわち、自分は自分の茶碗で、他人は他人の茶碗で、別々に茶を呑んでお互い無関係だというのではなく、同じ一つの大きな器でたてた同じ味のお茶を、そこに集まった人々が、皆で助け合いながら同じ茶碗から廻し呑みをして、和合を深めて一揆のこころを涵養するということをいいます。

大きなお茶碗で何名かでまわし飲みをすることや、助け合いながら和気あいあいとお茶会を行うことは、まさに叡尊(えいそん)上人が望んだ姿であるのです。

西大寺では30人以上の団体であれば随時、大茶盛の受付を行っています。また前述したように春・秋には大茶盛式の日が設けられ個人で参加可能です。詳しくは西大寺の公式サイトをチェックしてみて下さい。これは一度経験しておく価値は十分にあります。

今日まで守られてきた伝統行事大茶盛を体験すると、何故約800年の長きにわたり、受け継がれてこられたのかが実感として分かるはずです。

最後に、奈良 西大寺の名宝が約25年ぶりにまとめて公開されている展覧会も開催中です。こちらはお寺に行っても中々観られないものも多く出ています。見逃せませんよ~

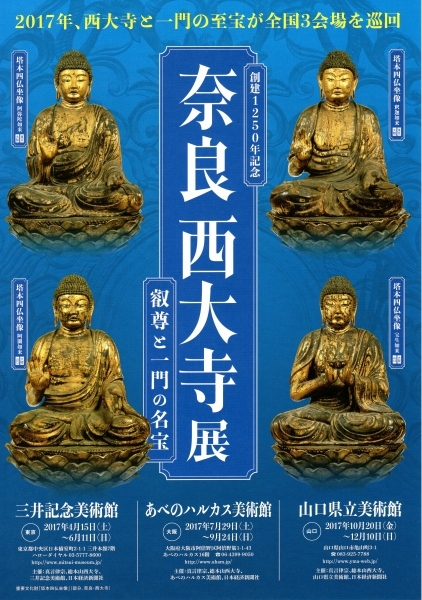

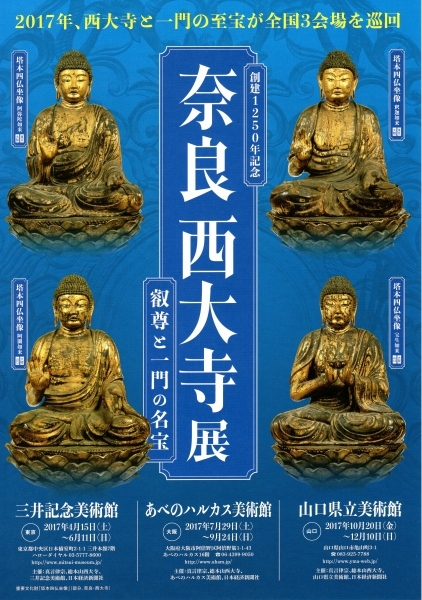

特別展 創建1250年記念

「奈良 西大寺展 叡尊と一門の名宝」

会期:2017年4月15日(土)~6月11日(日)

開館時間:10:00~17:00(入館は16:30まで)

休館日:月曜日(但し、5月1日は開館。)

会場:三井記念美術館

http://www.mitsui-museum.jp/

主催:三井記念美術館、真言律宗、総本山西大寺、 日本経済新聞社、BSジャパン

協賛:損保ジャパン日本興亜、大伸社、三井不動産

特別協力:神奈川県立金沢文庫

展覧会公式サイト:http://saidaiji.exhn.jp/

あべのハルカス美術館、山口県立美術館へも巡回します。

昨年、国宝に指定された興正菩薩坐像をはじめ、彫刻、絵画、 工芸など、総本山西大寺に伝わる明品の数々を一挙に公開するほか、元興寺、浄瑠璃寺、宝山寺など、真言律宗一門 の古刹が所蔵する貴重な宝物の展示も見どころです。西大寺の名宝がまとめて公開されるのは約 25 年ぶりの機会となります。

展覧会公式サイト:http://saidaiji.exhn.jp/

↓三井記念美術館、山口県立美術館のカフェも紹介しています!

近鉄奈良線「大和西大寺駅」から徒歩数分のところにある南都七大寺の一つである奈良の西大寺は、奈良時代に称徳天皇によって創建された由緒あるお寺です。

http://saidaiji.or.jp/

その西大寺では、主要行事の一つ「大茶盛式」が毎年春と秋の2回開催されます。

「大茶盛式」とは一体どんな行事なのかピンとこないかもしれませんが、もしかしてテレビなどで一度は目にしているかもしれません。簡単に説明すると、大きな器で 1 杯のお茶をまわし飲むイベントです。

通常、お茶の席はしーんと静まり返った限られた空間で厳かに執り行われるものです。いわゆる作法を知らないと(知っていても)中々参加するには勇気がいるものです。

しかし、西大寺の「大茶盛式」は大きな広間で和気あいあいとお抹茶を頂くとても楽しい行事です。頭がすっぽり入るほどの大茶碗を持ち上げ、みんなで協力しながらお茶碗をまわし飲む姿を横目で見るだけで思わず笑みが浮かんできます。

現在、三井記念美術館で開催中の「奈良 西大寺展」の開催を記念し、この「大茶盛式」を都内で開催すると聞いたので早速出かけてきました。奈良までは行けなくても日本橋ならすぐですからね。

会場はコレド室町 3の3階にある和室「橋楽亭」(茶室「囲庵」と大広間があります)で行われました。日本橋三越本店の向い側のビルにこんな和の空間があったとは初めて知りました。

和室『橋楽亭』

http://www.nihonbashi-hall.jp/kyoraku-tei/

奈良 西大寺からお坊さんがわざわざ来てくださっており、西大寺にまつわる蘊蓄や「大茶盛式」についてのお話を聞かせてもらいました。

茶杓でお抹茶をたてる音が遠くから聞こえてきたらいよいよ「大茶盛式」の始まりです。畳敷きの大広間にお着物姿の女性が大きな茶碗を運んできます。

撮影用にいったん立ち止まって目線下さい!とお願いしたところ「無理です!」ときっぱりと断られてしまいました。あとでこの茶碗を持ったのですが、男性が両手で持つのもかなりつらいものがありました。

これに数名分のお抹茶を入れて目線の位置の高さをキープしながら運んできたのです。ポーズを取ってくれと言われてもそれは無茶な話です。失礼致しました。

実際に目の前にこれだけ大きなお茶碗が置かれると自然と可笑しくなってしまいます。大きいサイズのiPhoneと並べて撮った写真を見て頂ければどれだけ大きいかがお分かりになろうかと。

見た目からして笑ってしまうのですから、これを飲むとなるともう愉快を通り越してある種奇異なイベントに迷い込んでしまった気になります。

飲んでいる姿とてもシュールですよね。。。ちなみに女性の方の大多数は重くてひとりで持てないので介添えが必要となります。

ワイワイガヤガヤいつの間にかお坊さんまで話し相手となり大広間は、茶会とは思えない楽しい空気に満たされます。これまで出たお茶会の中でダントツで心嬉しい会であったこと間違いなしです。

さて、一体どうしてこんなに大きな茶碗でお茶を飲む行事が生まれたのでしょうか。「大茶盛式」は、延応元年(1239)年1月16日に西大寺中興の祖、叡尊(えいそん)上人が八幡神社に献茶した余服を民衆に振る舞ったことに由来します。

何と最近始まったイベントではなく、鎌倉時代の1239 年以来800年近く受け継がれてきた伝統行事であるのです。そして、なるほど~と深く納得できるいわれも伝えられています。

国宝 興正菩薩坐像 鎌倉時代・弘安3年(1280) 奈良・西大寺

画像提供:奈良国立博物館 (撮影 森村 欣司)

(引用) 「戒律復興」をめざした叡尊上人が不飲酒戒の実践として酒盛の代わりに茶盛としたことと、「民衆救済」の一貫として当時は高価な薬と認識されていた茶を民衆に施すという医療・福祉の実践という二つの意義によって、八百年近く連綿と受け継がれてきた宗教的茶儀であります。

この行事の背後に「戒律復興」「民衆救済」の二つのキーワードがあることは上述のとおりですが、それに加えて第三の最重要ワードがあります。それは「一味和合」という言葉です。

一味和合とは、同じ一つの味をともに味わって、和みあい結束を深めるという意味で、すなわち、自分は自分の茶碗で、他人は他人の茶碗で、別々に茶を呑んでお互い無関係だというのではなく、同じ一つの大きな器でたてた同じ味のお茶を、そこに集まった人々が、皆で助け合いながら同じ茶碗から廻し呑みをして、和合を深めて一揆のこころを涵養するということをいいます。

大きなお茶碗で何名かでまわし飲みをすることや、助け合いながら和気あいあいとお茶会を行うことは、まさに叡尊(えいそん)上人が望んだ姿であるのです。

西大寺では30人以上の団体であれば随時、大茶盛の受付を行っています。また前述したように春・秋には大茶盛式の日が設けられ個人で参加可能です。詳しくは西大寺の公式サイトをチェックしてみて下さい。これは一度経験しておく価値は十分にあります。

今日まで守られてきた伝統行事大茶盛を体験すると、何故約800年の長きにわたり、受け継がれてこられたのかが実感として分かるはずです。

最後に、奈良 西大寺の名宝が約25年ぶりにまとめて公開されている展覧会も開催中です。こちらはお寺に行っても中々観られないものも多く出ています。見逃せませんよ~

特別展 創建1250年記念

「奈良 西大寺展 叡尊と一門の名宝」

会期:2017年4月15日(土)~6月11日(日)

開館時間:10:00~17:00(入館は16:30まで)

休館日:月曜日(但し、5月1日は開館。)

会場:三井記念美術館

http://www.mitsui-museum.jp/

主催:三井記念美術館、真言律宗、総本山西大寺、 日本経済新聞社、BSジャパン

協賛:損保ジャパン日本興亜、大伸社、三井不動産

特別協力:神奈川県立金沢文庫

展覧会公式サイト:http://saidaiji.exhn.jp/

あべのハルカス美術館、山口県立美術館へも巡回します。

昨年、国宝に指定された興正菩薩坐像をはじめ、彫刻、絵画、 工芸など、総本山西大寺に伝わる明品の数々を一挙に公開するほか、元興寺、浄瑠璃寺、宝山寺など、真言律宗一門 の古刹が所蔵する貴重な宝物の展示も見どころです。西大寺の名宝がまとめて公開されるのは約 25 年ぶりの機会となります。

展覧会公式サイト:http://saidaiji.exhn.jp/

↓三井記念美術館、山口県立美術館のカフェも紹介しています!

《お知らせ》

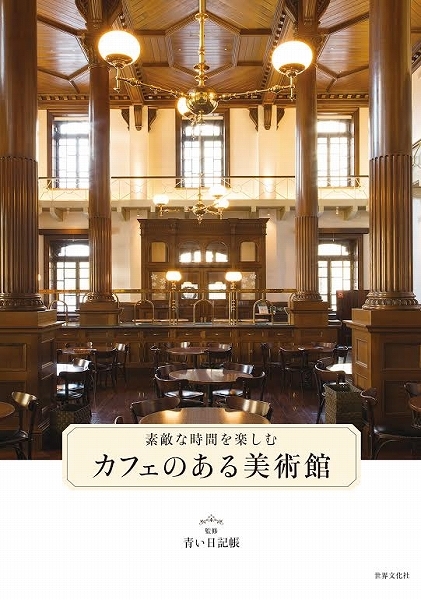

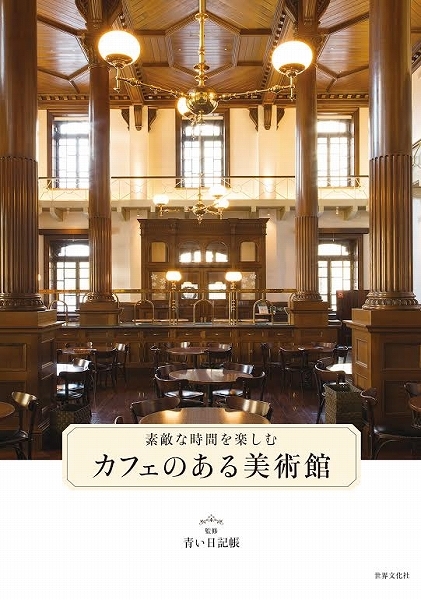

岡田准一さんにもJ-waveの番組でプッシュしてもらった『カフェのある美術館 素敵な時間を楽しむ 』がおかげさまで重版となりました!ミュージアムカフェを紹介しつつその美術館の歴史や建物、そして所蔵作品などを紹介するこれまでに無かった美術館ガイドブックです。是非手にとってみて下さい。

』がおかげさまで重版となりました!ミュージアムカフェを紹介しつつその美術館の歴史や建物、そして所蔵作品などを紹介するこれまでに無かった美術館ガイドブックです。是非手にとってみて下さい。

『カフェのある美術館 素敵な時間を楽しむ 』

』

岡田准一さんにもJ-waveの番組でプッシュしてもらった『カフェのある美術館 素敵な時間を楽しむ

『カフェのある美術館 素敵な時間を楽しむ