「グリコ・森永事件」をモチーフにしたベストセラー小説『罪の声』の作者、塩田武士さんに会ってきた!

▲「週刊文春」ミステリーベスト10の2016年度国内部門第1位に輝き、今春発表の本屋大賞にもノミネートされているベストセラー小説『罪の声』著者の塩田武士さん。手元に並ぶ資料はいったい……

こんにちは。

関西ローカル番組を手がける放送作家の吉村智樹です。

こちらでは毎週、僕が住む京都から耳寄りな情報をお伝えしております。

いま、京都在住のある小説家が上梓した新刊が、注目を集めています。

それが塩田武士さんがお書きになった『罪の声』。

塩田武士さん著『罪の声』は、第七回「山田風太郎賞」受賞、「週刊文春」ミステリーベス10 2016年度国内部門第1位、さらに第14回「本屋大賞」候補、第38回吉川英治文学新人賞候補にも選ばれ、講談社の漫画雑誌『イブニング』で漫画化も決定した目下ベストセラー驀進中の超話題作です。

では話題作『罪の声』とは、いったい、どんな小説なのか?

『罪の声』 塩田武士 著

講談社

逃げ続けることが、人生だった。

家族に時効はない。

今を生きる「子供たち」に昭和最大の未解決事件「グリ森」は影を落とす。

「これは、自分の声だ」

京都でテーラーを営む曽根俊也は、ある日父の遺品の中からカセットテープと黒革のノートを見つける。

ノートには英文に混じって製菓メーカーの「ギンガ」と「萬堂」の文字。

テープを再生すると、自分の幼いころの声が聞こえてくる。

それは、31年前に発生して未解決のままの「ギン萬事件」で恐喝に使われた録音テープの音声とまったく同じものだった――。

未解決事件の闇には、犯人も、その家族も存在する。

昭和最大の未解決事件―「ギンガ・萬堂事件」の真相を追う新聞記者と「男」がたどり着いた果てとは――。

圧倒的な取材と着想で描かれた全世代必読!

気鋭作家が挑んだ渾身の長編小説。

上記の紹介にある「ギンガ・萬堂事件」。

これは、実は1984年と1985年(昭和59年・60年)に巻き起こった戦後最大の未解決企業脅迫事件“グリコ・森永事件”を下敷きにしたものなのです。

▲容疑者の似顔絵が公開され、「キツネ目の男」は流行語にもなった。監視カメラがとらえた映像など捜査の手掛かりは多数あるにも関わらず時効を経て未解決事件となった

“グリコ・森永事件”は日本の事件史で犯人たちが、もっとも派手にやった劇場型犯罪のひとつ。

大企業の社長を誘拐して監禁、青酸ソーダ入りの菓子で無差別殺人をはかり(殺人未遂罪)、企業脅迫、アベック襲撃、車両強盗など卑劣な凶悪犯罪を繰り返しながらも、「けいさつの あほども え」などユーモラスな挑戦状の数々で国民の心情を掌握して味方に引き込み、犯人はまるで義賊のようにすら思われていました。

そして犯人と思わしき「キツネ目の男」をはじめ10人前後いたことは間違いないとされる犯罪チーム「かい人21面相」の誰ひとりとして逮捕できず、すべての犯罪が時効となってしまったのです。

▲容疑者「キツネ目の男」の似顔絵が公開され、吊り目の人たちの多くが取り調べを受けた

犯人グループはあんなに大暴れしていたのに、ひとりも捕まえられなかったとは、なんて不思議な事件なんだろう……。

これまでグリコ・森永事件をモチーフとした数々の書籍や漫画が生まれましたが、この『罪の声』は視点が違います。

犯人捜しがメインではなく、犯行に「声」が使われた三人の児童のその後の人生を追う、時効後つまり“現在も終わらない未解決事件”を照射しているのです。

ページを開けば、塩田さんが足で稼いだ取材のたまもので場景が映像となってありありと頭に浮かびます。

どのページ、どのシーンもリアリティに富んでおり、ぐんぐん引き込まれるのです。

読んでいるうちに「これ、どこまで本当で、どこまでがフィクション?」とわからなくなるほど虚実が交錯する不思議な魅力に満ちたこの小説は、いったいどのように書かれたのか?

作者の塩田武士さんにお会いし、その裏側をうかがってきました。

■捜査対象者はおよそ12万5千人! 戦後最大の未解決事件

▲グリコ・森永事件をモチーフとした長編小説『罪の声』著者の塩田武士さん

――本ッ当に面白かったです。何度も涙し、何度も笑い、何度も手に汗握り、何度も考えさせられ、感情が激しく揺さぶられ続けました。400頁を超える分量にはじめはひるみましたが、没頭してあっという間に読み終えました。

「手に取ってくださる方が多く、ほっとしています。この作品は、第二のデビューのつもりで、魂を込めて書きました。僕は『不毛地帯』や『沈まぬ太陽』をお書きになった山崎豊子さんに憧れていて、山崎さんのような社会派の小説を、いつか極めたいと思っていたんです。それにいまの出版不況のさなか、そろそろ作家として『これだ!』というのを書き残さないとまずいというプレッシャーもあり、絶対に失敗できませんでした」

――この小説に登場する「ギンガ・萬堂事件」(通称:ギン萬事件)は、実際にあった「グリコ・森永事件」を参考にされていますが、この事件が起きた頃、塩田さんはおいくつでしたか?

「4歳でした。母親から『このお菓子、食べたらあかんで』と注意され、キツネ目の男のせいで、自分が好きなお菓子が食べられないんだと悲しく思ったのが最初の記憶です。まるで幽霊のように不気味で、恐怖を感じる存在でした」

――当時は関西はもとより日本中の子供たちが、そう感じていたでのしょうね。

「僕は兵庫県の尼崎で生まれ、事件はお隣の西宮で発生しています。ほぼ地元の出来事だったので、よりいっそうリアルに感じていました。たとえば甲子園へ野球を観に行くと、おじさんたちが巨人軍を揶揄するヤジを飛ばすとき『グリコの犯人、エ・ガ・ワ!』とか叫んでいたり。日常のなかに事件が溶け込んでいましたね。そんな幼少期を過ごしたから、あの事件はずっと意識の下に残り続けていました」

――80年代を生きた関西人には、ずっと意識下に残る、忘れられない事件ですよね。なんせ「未解決」ですものね。

「これほど大規模な未解決事件は初めてでした。捜査対象者はおよそ12万5千人にまでのぼると言われています。これだけ大掛かりなことをやり、大量の証拠品を残し、それで逃げられただなんて、いまの時代だったら考えられない。まず現代は監視カメラがあちこちにあるし、反対に事件の以前なら隣近所のつきあいがあってつながりが強かったのでローラー作戦が効いていた。ちょうど時代のエアポケットで、ぎりぎり逃げおおせた奇跡的な事件でした」

――捜査対象者だけで12万5千人……。改めてすごい事件です。

▲塩田さんは取材の過程で、実際に往時「あやしい。もしや」と目された方々の調書をもとにした資料を入手している。ど、どこから手に入れたんですかこれ! カメラを手にする僕の指の震えが止まらない

▲一般的には「グリコ・森永事件」と呼ばれる警察庁広域重要指定114号事件の資料

■3人の子供の声が企業恐喝に利用された

――グリコ・森永事件を扱った書物はたくさんありますが、脅迫に使われた子供の声に着目した小説は初めてですよね。なぜそこを描こうと思われたのですか?

「大学3年生の時、学生食堂で、ジャーナリストの一橋文哉さんがお書きになった『闇に消えた怪人―グリコ・森永事件の真相』を読んだんです。その本に『子供の声を録音したテープを指示書代わりにしている』というくだりがあった。それを読んだ瞬間、ぞわーっと鳥肌が立ったんです。この事件には3人の子供の声がゆすりに使われたのですが、声紋からの判断では、一番下の子供は、おそらく僕と同世代なんですよ。『同じ関西で生まれ育ったのならば、どこかで僕とすれ違っていたかもしれないし、友達のひとりだったかも』と。そして『この子の人生、どんなんやったんやろ』と想像してみたことが、執筆のきっかけですね」

――事件に巻き込まれた子供たちを描くというアイデアは、学生食堂で生まれたのですか。構想から作品の完成までに、ずいぶん時間がかかったのですね。

「本当はデビューしてすぐに書きたかったんです。小説現代長編新人賞をとったとき、すでに講談社の初代担当者にはプロローグのアイデアを話していました。すると『それは面白い!』と、いい反応をもらえたんです。ただ……『正直に言ってその話は、いまの塩田さんの筆力では書けない』ともズバリ言われ、いい時機が訪れるまで、待つしかなかった。さらに『講談社のネタだから他社には言うな』と口止めまでされていました」

――あなたには書けない、でもよそには言うなって。無茶な囲い込みですね。

「なのでいつか誰かが同じテーマ、同じアイデアで書くんじゃないかと、毎日ひやひやしていました。本が出せるまで、しんどかったですね。テレビでたまにグリコ・森永事件を振り返る特集をやるんですが、そのたびに『いらんことせんといてや~』と思っていました」

――担当者さんに言うように、実際に書けなかったのですか?

「書けなかったですね。はじめは僕もグリコ・森永事件に対して、どこかエンターテインメントとして観ていたんです。でもそれだと、犯人を追うという、よくあるストーリーになってしまう」

――自分なりに書けると踏んだタイミングは、いつ、どのように訪れたのですか?

「書けるようになったのは、うちに娘が生まれたのが大きかったですね。娘をもつまで、自分はあまり子供が好きではなかったんです。ところが、しゃべりはじめ、歩けるようになり、そのしぐさがもう本当にかわいくて。主人公の曽根と娘の詩織ちゃんとの会話は、ほぼ僕の娘との会話のまんま。そうして娘と接するうち、『この子の口元にICレコーダーを近づけ、恐喝のことばを言わせて録音するなんて絶対にできない』と思ったんです。そののち冷酷な犯人像が浮かびあがり、次第に怒りが湧き、事件の捉え方が変化していきました。『これは決して他人事ではない』と」

――よくよく考えると犯行はとても残酷なんですよね。

「直接的に人が死んでいないだけで、ひどい犯人なんです。脅迫にあった会社の従業員は経済的にひっ迫しました。森永は事件があと50日長引けば倒産したといわれています。この事件にかかわった滋賀県警の本部長は焼身自殺していますしね」

▲「かい人21面相」たちは青酸ソーダ入りの菓子をばらまくと脅迫し、さらに実行した。この事件以来、お菓子のパッケージは2重包装となった

――それなのに、世間から英雄視されていましたね。不謹慎ですが、当時の僕は企業や警察に犯人から脅迫状や挑発文が届いたというニュースを、どこか痛快に感じ、「次はどんなおもろい脅迫文が来るんだろう」「次のターゲットとなる企業はどこだろう」と楽しみにしていました。妻は「かい人21面相」のファンになり、脅迫文を写経のようにノートに書きうつしていたほどでした。

「僕も娘をさずかるまでは興味本位でした。あの頃、キツネ目の男をはじめ『かい人21面相』(小説では『くら魔天狗』)たちは、おかみを敵に回し、警察を振り切ったという点で世間からアンチヒーロー的な扱いを受けていたんです。けれども、犯人たちが逃げられたのは警察がヘマをし続けたからであって、そんなかっこいい存在じゃない。そして本質は『子供を利用し、子供を人質に取った事件』なんです。子供たちは、たまたま青酸ソーダが入ったお菓子を食べずに済んだだけ。もしも自分の娘がこづかいでお菓子を買い、食べて死んでしまい、朝の『行ってきます』が自分の娘の最期の言葉になったら……悲しすぎませんか。でも当時そういうことは充分、起こりえたんです。そこをきっちり書かなきゃいけない。すぐれたノンフィクションは多いけれど、メインはやっぱり犯人捜しです。そうではなく『事件の闇を描くのは小説家の仕事だ。僕がスポットライトを当てるべきは、犯人捜しではなく、子供と親の関係なんだ』。そこにやっとたどり着けたんです」

▲「かい人21面相」たちは「うそはドロボーのはじまりや」などユーモラスな文章で積極的に警察や企業に自分たちの情報を伝え、挑発した

▲お子さんの話題になると優しいパパの表情になる塩田さん

■「笑い」を武器に市民を味方にした「かい人21面相」

――エンタメとして事件をとらえてしまう原因として、犯人に抗いがたい魅力があるのではないかと思います。大企業を相手取り、警察をけむに巻き、カーチェイスまでやってしまうという。多面的というか。小説に登場する「ギン萬事件」の犯人は7名から9名のグループとして描かれていますが、やっぱり現実も複数犯なんですか?

「アベックを襲撃したり、元自衛官の青年を一発で倒したりといった凶暴な面がある半面、いやらしくいやらしく追い詰める、ある意味で理知的な脅迫文を書いており、頭のつくりが違うプロが10人前後いたと言われています。それゆえに犯人は一枚岩ではなかったとも推理できますね。まあとにかくふり幅が大きく、そのため事件自体の力がものすごくあるんです」

▲塩田さんは『罪の声』の主人公である新聞記者・阿久津になりきるべく、実際の事件現場へおもむき、取材をしている。アジトがあったと思わしき場所も、おおよその見当がついたようだ

――そして『罪の声』が素晴らしい点は、リアリティに満ちた笑いがあるところ。もうひとりの主人公、新聞記者の阿久津と上司のやり取りのおかしさに、笑って息ができなくなるほどでした。

「“笑い”は意識しました。この事件は犯人がユーモアで一般市民の心を支配し、味方につけていった側面があるので、笑いなしでは語れないし、笑いにはちゃんと向き合いたかった。漫才的なやり取りは、自分の経験が反映していると思います」

――自分の経験?

「実は僕、高校時代、漫才師だったんです」

――ええっ?!

「短い間でしたが事務所にも入っていました。自分で台本を書いていたんですが、すべり倒してやめてしまいました(笑)。そういう、漫才から学んだ部分が文章に出ているのではないでしょうか。ただ、担当者からは笑いの部分はだいぶ削られましたが」

▲『罪の声』は笑いと緊張が織りなすリズムも重要な読みどころのひとつだが、そこには実際に漫才をされていた経験が活きている

■”カネ、カネ、カネ”の時代に起きた拝金主義の象徴的事件

――リアリティという点では、登場人物たちが事件を通じ80年代にさかのぼってゆく様子にも、それを感じました。広告が名取裕子ばっかりだったり。

「事件が起きた時代を立体的に描きたくて、新聞の、まったく関係ない記事や広告、テレビ・ラジオ欄まで、1984年、1985年、2年分すべてに目を通しました」

――新聞2年分すべてに目を通す……気が遠くなりますね。塩田さんご自身は往時の新聞をひも解いてみて、事件が起きた時代をどのようにとらえておられますか?

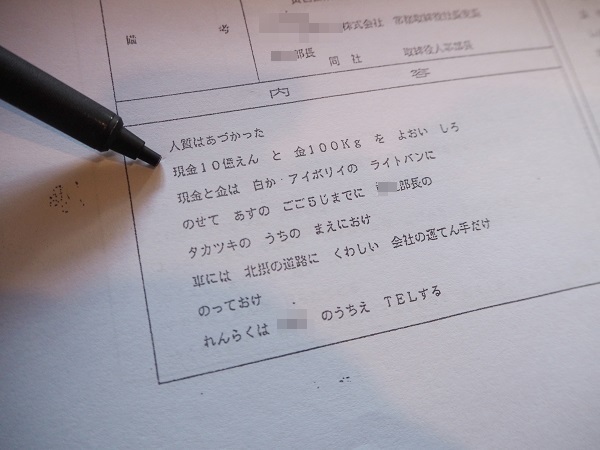

「印象としてあの2年間は“拝金主義”“大量消費”の時代でしたね。サラリーマン金融のニュースだらけ。ベストセラーも『アメリカには戦争で負けたけれど経済では勝つぞ!』といった内容の、強烈なコンプレックスがみなぎった本ばかりが売れていて。とにかくカネ、カネ、カネ。そういう時代とあの事件がリンクしていたとも言えます。取材をすればするほど、犯人はとにかくカネが目的だったとしか思えない。それしかないんですよね。金塊100キロと10億円を要求するとか、すごいセンスですよね」

▲かい人21面相たちはマスコミでの公開を目的とした挑戦状と、具体的な指令を書いた脅迫状を使い分けていた。それにしてもなんというざっくりとした要求

■新聞記者時代のつらい経験が取材に活かされた

――新聞といえば、主人公の阿久津と同じく、塩田さんご自身が新聞記者でいらっしゃったのですよね。なぜ新聞記者に?

「新聞記者になったのは『将来は小説家になりたい。長編小説がまともに描けるようになりたい。社会を勉強したい』と思ったからです。憧れている山崎豊子さんも元新聞記者でしたし。小説家を志していなかったら新聞記者にはなっていないですね。なんせ恥ずかしながら大学3年生まで新聞ってまともに読んでいませんでしたから。そして『罪の声』は新聞記者をやっていたからこそ書けたとも思います。取材の仕方、資料の集め方など新聞記者時代の経験がものをいいました」

――新聞記者はたいへんつらい仕事だと、この本を読んでひしひしと伝わってきます。塩田さんはどのようなことがきつかったですか?

「きつかった話を語りだすと陽が暮れてしまうんですが(笑)、特に“サツ周り”と呼ぶ警察署取材はつらかったです。民間人が、機密文書が山のようにある刑事部屋の丸椅子に座って話を訊くなんて、普通なら考えられない。でも新聞記者は、その考えられないことをしなきゃならないんです。当然『誰じゃお前は!』って 刑事に怒鳴られる。それが本当につらくて精神的に追い込まれました。しかしそのまま新聞社に帰ったのでは、今度はデスクに怒られます。もう板ばさみですよ」

――うわぁ……。

「とにかく刑事に名前だけでも憶えて帰ってもらおうと、胸に大きな名札を付けて捨て身で飛び込んでいました。そうやって追い返されながらも通っているうちに席順をおぼえ、刑事が買うたばこの銘柄をおぼえ、そのたばこを差し出し、吸っている間だけ話を訊くなど取材のテクニックが身についてきました。図太くもなっていきました。そして、そこで得た情報の価値の重さもわかるようになったんです。ひととおり体験したので、もうひとりの主人公である新聞記者・阿久津のふるまいは、リアルに描けていると思います」

――阿久津のモデルは塩田さんご自身でもあるのですね。

「主人公の気持ちになりきるために英検準一級を取得し、実際にイギリスへも渡りました。ガイドブックを開いても何にも載ってない、地元の人が『なにをしに行くの? あんな場所、なんにもないですよ?』と驚くような場所へも足を運びました。すべて実体験です。あとイギリスで迷子になるシーンがありますが、あれも恥ずかしながら実話なんです」

――とくに重要なイギリス取材のシーンは、塩田さんご自身の足取りでもあったのですか。本当に細部にわたるまで綿密に取材をされていたんですね。

「しましたね。まずプロローグにある、主人公の曽根が働くテーラーの描写は、飛び込み取材をもとにしたものなんです」

――あのテーラーのシーンは、曽根の誠実さがにじみ出る、貴品が漂うひじょうにいいところなのですが、現実に存在するんですか。

「プロローグは『絶対に職人の作業の描写から入ろう』と考えていました。モデルとなるいいアトリエはないかと思いながら街を歩いていたら、烏丸御池に雰囲気がいいテーラーが建っていた。『これ、きっとなんかあるぞ』と勘が働き、面識も予備知識もないにもかかわらずいきなり『怪しくないんで、お話を聞かせてください』と取材をお願いしました。お話をうかがうと親子三代で良質なスーツを作っていらして、イメージにぴったり。こういう勘が当たるようになったのも、新聞記者時代に培ったものなのでしょうね」

――この本の大きな魅力のひとつである「読んでいるうちに実話なのかフィクションなのかわからなくなる」感覚は、徹底した取材に裏打ちされていたのですね。

▲塩田さんは犯人が車を乗り捨てた滋賀県の現場を突き止め、周辺の聞き込み調査をしている。往時事件を目撃したタバコ屋さんがまだそこにあり、そこで得た貴重な証言は小説にも活かされた

▲塩田さんは事件現場の多くに足を運び、会社社長が監禁されていた小屋まで接近している。公にされていないその場所に近づくなんて、なんという執念

■担当者3人からの「書き直し」指示に対峙した地獄の日々

――すべてのページがたいへんだったと思いますが、もっともしんどかったことは、なんですか?

「もっとも苦しかったのは“直し”です。実はこの小説は単行本になるまでに担当者が3人変わっていて、タイトルだけでも『風を知らない』『最果ての碑』と3回も変わっているんです。連載をまとめて新刊として出版が決まった時も、編集者が京都に来て、『このままでは出せません』『大手術が必要です』と……。自分では子供をテーマにしていたつもりだったんですが、まだ犯人捜しに囚われていたんですね。そして、通常なら考えられないことなのですが3人の担当者が全員“赤”を入れる(チェックする)んです。しかもチェックバックには2週間しか猶予がありませんでした」

――3人が寄ってたかって赤を入れたんじゃ、ゲラが赤だらけじゃないですか。それはもう連載を単行本化するというより、連載をたたき台にした書きおろしですよね。

「そうなんです。もちろん3人とも言ってくることが違いますから“正解の中から正解を選ぶ”作業をしなければならない。3人が赤を入れたうちから共通項を導き出し、小説をいったん分解し、小分けしたものを部屋中に並べて俯瞰しながら入れ替える。そんな作業をずっと続けていて睡眠時間はほぼゼロでした。『これ以上眠らないと死ぬから仕方なくちょっとだけ寝る』みたいな地獄の日々でしたね」

――この本のすごいところは伏線の巧妙な張りめぐらし方と回収の鮮やかさにあると思うのですが、その煩雑な作業のなかで、よくぞ統合されましたね。

「原稿を一部書きなおすと、それによってどうしても前後に矛盾が生じてくるんです。あそこをいじると、あそこもいじらないと、って。もうストレスで口内炎がいくつもでき、ご飯を食べるのも嫌になりました」

――しかもタイムリミットはたったの2週間……担当者は犯人よりヒドい。

「結局、13日で返しました。『人間って追い詰められたら、2週間でここまで成長できるんや』と自分で感心しました。それだけに想い入れの強い小説ですが、じゃあもう一度書けと言われたら、二度とやりたくないです。もう、出しきりました」

――この『罪の声』は、これからも多くの人に読まれ、今後は映像作品などメディアミックスも進んでいくと思います。そもそもが未解決事件なだけに、これで終わるというわけにはいかない気がするんですが。

「そうなんです。やっぱり、いつか本当に、あの“声”のお子さんたちに会ってみたいですね。この小説を書いているとき、声の主は僕と同じ、おそらく36歳前後だったでしょう。そののち、どういう人生を歩んだのかを知りたい。声を利用された3人の子供は、小説で描かれたような人生が実際にあったかもしれない。そして改めて『犯罪に子供を巻き込んではいけない』。そこに帰着するのだと思います」

あのとき子供たちが発した声が塩田さんのこころに届いたように、子供たちに会いたいという塩田さんお声もまた、彼らに届くといいですね。

そこから始まる続編が楽しみでなりません。

『罪の声』、少々「どくいり きけん」ですが猛烈におすすめです。

塩田 武士(しおた たけし)profile

1979年兵庫県生まれ。関西学院大学社会学部卒。神戸新聞社在職中、2010年『盤上のアルファ』で第5回小説現代長編新人賞を受賞し、デビュー。他の著書に、『女神のタクト』『ともにがんばりましょう』『崩壊』『盤上に散る』『雪の香り』『氷の仮面』『拳に聞け!』などがある。

本書『罪の声』にて、第7回山田風太郎賞受賞、「週刊文春」ミステリーベスト10 2016年度国内部門で第1位となる。

『罪の声』 塩田武士 著

講談社

1,650円(税別)

ISBN 978-4-06-219983-4

(吉村智樹)