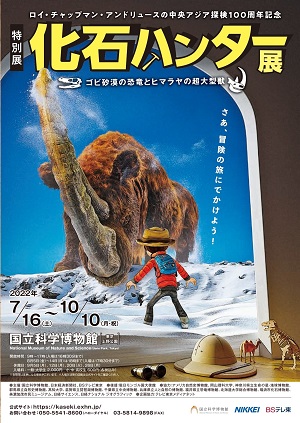

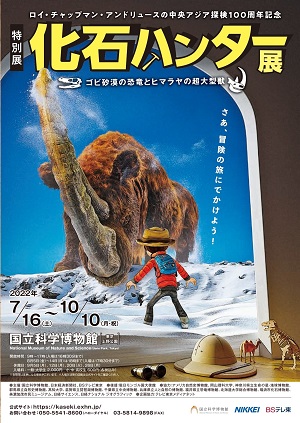

【化石ハンター展が熱い!】恐竜や超大型獣の化石を求めて冒険の旅に出よう!

こんにちは、いまトピアート部のyamasanです。

東京・上野公園の国立科学博物館では、一人のアメリカ人研究者が哺乳類の起源を求めて冒険の旅に出た足跡をたどる特別展「化石ハンター展」が開催されています。

研究者の名は、アメリカ自然史博物館のロイ・チャップマン・アンドリュース。

そしてアンドリュースが向かった先はモンゴルと中国にまたがるゴビ砂漠。

その目的は「哺乳類の起源、人類の起源がアジアにある」という彼の師・古生物学者オズボーンの仮説を証明することでした。

さて、アンドリュース率いる中央アジア探検隊の前には何が待ち受けているのでしょうか。

さっそくアンドリュースがたどった冒険の旅を体験してみたいと思います。

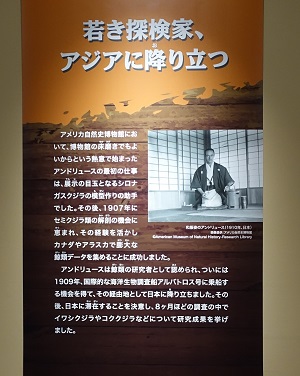

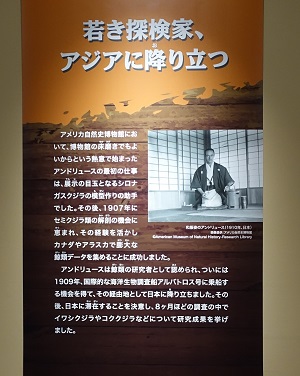

伝説の化石ハンターは日本との意外な接点があった!

展示会場に入ると、大海原を背景に展示されているクジラの骨格標本に圧倒されます。

第1章「伝説の化石ハンターの誕生」展示風景

手前には巨大なイワシクジラの頭骨(実物)、天井から吊り下げられているのはツチクジラ(全身骨格)(どちらも国立科学博物館蔵)。

特別展のサブタイトルにあるように、ゴビ砂漠の恐竜やヒマラヤの超大型獣の化石を期待された方は「あれ?」と思われるかもしれません。なぜここで海の大型哺乳類のクジラなのでしょうか。

実は若き日のアンドリュースは、クジラの研究のために来日して日本各地を巡ったのです。1909年から1910年にかけてのことでした。

着物姿で和室で正座するアンドリュースの写真が展示されていました。

アンドリュースは、日本のエキゾチックな街並みや文化に大いに興味をもったようですが、こういった一面を知ると、のちに「伝説的な化石ハンター」となった彼なので、最初は遠い存在のように思えましたが、ここで一気に「アンドリュースさん」と声をかけたくなるくらい身近な存在になったように感じられました。

恐竜の宝庫、ゴビ砂漠

見渡す限り岩と砂だけの荒涼としたゴビ砂漠は、実は恐竜の宝庫でした。

アンドリュース率いる中央アジア探検隊がゴビ砂漠に入ったのは1922年、その後、1930年まで5回にわたって史上最大規模の発掘調査が行われました。

調査の目的は哺乳類の起源を探ることでしたが、そこで発見したのは数多くの恐竜の化石。

第2章「アンドリュース、ゴビ砂漠への探検!」展示風景

しかし、そこに至るまで道は決して平たんではありませんでした。

第1回調査の帰路、道に迷ってたどり着いた「炎の崖」で恐竜の化石を発見したという偶然もありました。

第2章「アンドリュース、ゴビ砂漠への探検!」展示風景

手前はモンゴルで発掘されたれプロトケラトプスの頭骨。背景は炎の崖を進むアンドリュース隊のラクダのキャラバン。

第2章「アンドリュース、ゴビ砂漠への探検!」展示風景

上の写真一番左は映画「ジュラシックパーク」(第1弾)のモデルになったベロキラプトル(全身骨格 兵庫県立人と自然の博物館蔵)。

映画では人間と同じくらい大きな恐竜として登場しましたが、実際にはそれほど大きくはありません。

それでも決して「迫力ないなあ。」と油断してはいけません。この鋭利な歯で噛みつかれたら人間なんてひとたまりもないことでしょう。

今ではとても信じられませんが、白亜紀中頃(1億2000万年前頃)のゴビ砂漠一帯は、森や湖があって、その中を恐竜たちが闊歩していたのでした。

解説パネルにはそれぞれの恐竜の説明と復元図が掲載されています。

復元図に描かれた恐竜が目の前に現れたことを想像しながら会場内を歩いてみると楽しいかもしれません。

第二次世界大戦が終わると、世界中の化石ハンターたちがゴビ砂漠を目指しました。

そして1990年代からは日本隊による調査も行われ、多くの成果をあげました。

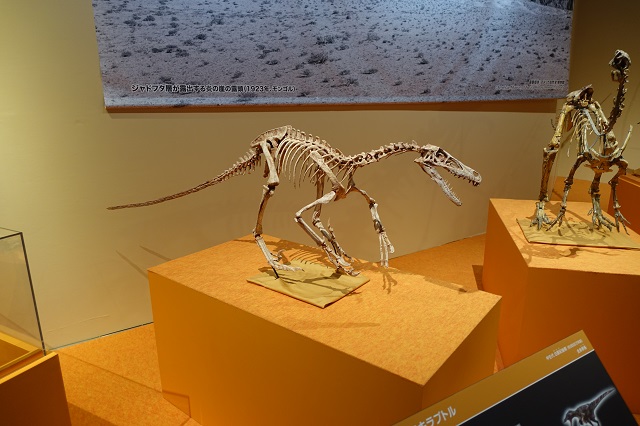

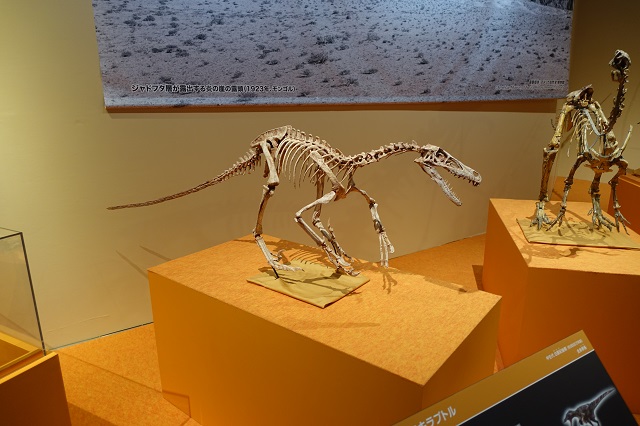

第3章「アンドリュースに続け、世界の恐竜ハンター」展示風景

右 ゴビベナトル(全身骨格 岡山理科大学恐竜学博物館蔵)、左 ネメグトマイア(全身骨格 福井県立恐竜博物館蔵)

ゴビベナトルを発見した時の様子が解説パネルで紹介されていました。

最初は地表面にはわずかな骨しか出ていなかったのですが、発掘を続けるとほぼ全身の骨格が見つかったとのこと。地中から少しずつ骨格が姿を現してくるときの感動の場面が目に浮かんでくるようです。

さて、恐竜の化石で注目されたアンドリュース隊ですが、本来の目的は哺乳類の起源を探ることでしたので、多くの哺乳類の化石も発掘しています。

ここに展示されているのは、史上最大の肉食哺乳類とされる「アンドリューサルクス」。

これは、アンドリュースの中央アジア探検隊のリーダーとしての功績をたたえてオズボーンが命名したものです。

肉食獣らしく復元図ではとても獰猛そうな顔つきをしています。

第4章「アンドリュースが追い求めた哺乳類の起源」展示風景

左がアンドリューサルクスの上顎(国立科学博物館蔵)、下顎はまだ発見されていませんが、中央は下顎が再現されたもの(群馬県立自然史博物館蔵)、右はシャベルのような口をしたプラティベロドン(頭骨 国立科学博物館蔵)です。

プラティベロドンは木の葉を主食としていて肉食ではなかったようですが、それにしても頭骨から想像してこれだけの巨大な哺乳類がのしのしと近くに歩いてこられたら生きた心地がしないことでしょう。

しかし、地球上にはもっと巨大な哺乳類がいました。

それは史上最大の陸生哺乳類パラケラテリウム。

見上げるほどの大きさですが、ぼやぼやしていたら踏みつぶされてしまいそうです。

第4章「アンドリュースが追い求めた哺乳類の起源」展示風景

パラケラテリウム(全身骨格 国立科学博物館蔵)

手前は中央アジア探検隊が発見したパラケラテリウムの頭骨のレプリカ(国立科学博物館蔵)。

中央アジア探検隊は大きな化石だけでなく、豆粒大の小さな化石も積極的に発掘取集しました。

この地道な作業のおかげで現代の私たちも、解説パネルの復元図のような可愛いらしい小さな動物たちの存在を知ることができたのです。

第4章「アンドリュースが追い求めた哺乳類の起源」展示風景

左が中央アジア探検隊が発見したクリケトプスの下顎骨(実物化石)、右がツァガノミスの頭骨(実物化石)。(どちらも国立科学博物館蔵)

化石ハンターたちの旅はチベット高原へ

中央アジア探検隊やアンドリュースの後継者たちが発掘調査を行ったゴビ砂漠から、舞台は一気にチベットに移ります。

会場の壁の色も、ゴビ砂漠をイメージしたモンゴルオレンジから、チベット高原をイメージしたチベットブルーに変わりました。

第5章「挑戦の地、チベット高原へ」展示風景

中新世後期(約1100万~800万年前)にユーラシア大陸に生息していた中型のサイの仲間キロテリウム(全身骨格 美濃加茂市民ミュージアム蔵)。

手前はキロテリウムの上顎・下顎の実物化石(国立科学博物館蔵)。こちらは初公開です!

さらに先に進むと、突如出現する巨大なチベットケサイの親子に驚かされます。

第6章「第三極圏の超大型獣に迫る」展示風景

しかし、驚いたのは初めて私たち人類を見たチベットケサイの方でした。

何も知らない子サイは無邪気に雪の中をころげていますが、上の写真後方のオス(成体オス 全身骨格復元標本)は侵入者である私たちを威嚇し、メスは子サイに注意を払っているのです(成体メスと子サイ(幼体)は生体復元モデル いずれも国立科学博物館蔵)。

今回が初公開のこのチベットケサイの親子の復元には、かかわった方たちのこだわりがありました。ぜひ手前の解説パネルをご覧ください。

すっかり寒々としたチベット高原の薄い空気に慣れてきましたが、ゴビ砂漠からチベット高原に飛んだのには理由がありました。

「氷河時代」の哺乳類の起源に迫る新説「アウト・オブ・チベット」説と、それを裏付ける証拠を紹介されているのです。

ここで最新の学説を見ていると、これからの展開がどうなるのかワクワクしてきます。

第6章「第三極圏の超大型獣に迫る」展示風景

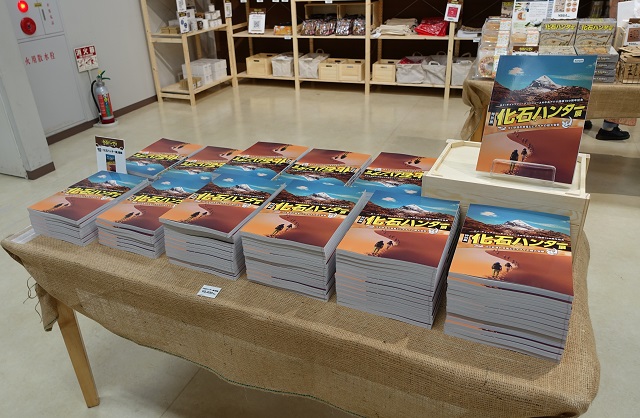

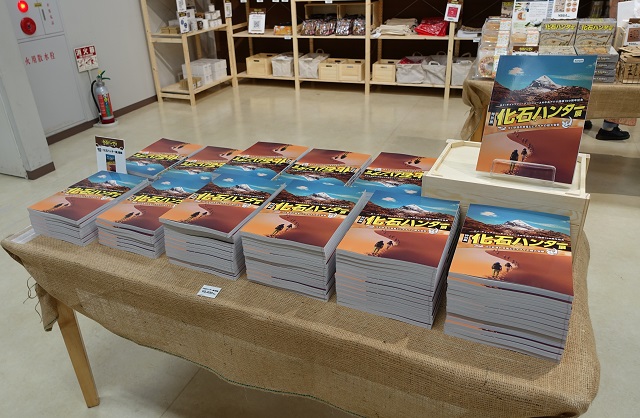

「化石ハンター展」特設ショップも化石にちなんだオリジナルグッズの宝庫です!

ゴビ砂漠もチベット高原も化石の宝庫でしたが、オリジナルグッズも充実のラインナップ。

チベットケサイの親子を見たすぐあとなので、この可愛らしい親子のぬいぐるみは欲しくなってしまいます!。

全長約2mもあるチベットケサイの寝袋もありました。チベットケサイの気分でぐっすりお休みなさい!

カラー図版もいっぱいで、化石ハンターたちの苦難の道のりや、化石を発見した時の感動の瞬間がわかる解説も詳しい展覧会図録も好評発売中!

化石を求めてゴビ砂漠へ、そしてチベット高原へ。

時間も場所も瞬間移動して化石ハンターたちと一緒に冒険の旅が体験できる展覧会です。

特別展「化石ハンター展」にぜひお越しください!

東京・上野公園の国立科学博物館では、一人のアメリカ人研究者が哺乳類の起源を求めて冒険の旅に出た足跡をたどる特別展「化石ハンター展」が開催されています。

研究者の名は、アメリカ自然史博物館のロイ・チャップマン・アンドリュース。

そしてアンドリュースが向かった先はモンゴルと中国にまたがるゴビ砂漠。

その目的は「哺乳類の起源、人類の起源がアジアにある」という彼の師・古生物学者オズボーンの仮説を証明することでした。

さて、アンドリュース率いる中央アジア探検隊の前には何が待ち受けているのでしょうか。

さっそくアンドリュースがたどった冒険の旅を体験してみたいと思います。

特別展「化石ハンター展 ~ゴビ砂漠の恐竜とヒマラヤの超大型獣~」

開催期間 2022年7月16日(土)~10月10日(月・祝)

※会期等は変更になる場合があります。

開館時間 9時~17時、8月5日(金)~14日(日)18時まで

※入場は閉館時刻の30分前まで

休館日 9月5日(月)、12日(月)、20日(火)、26日(月)

入場料 一般・大学生 2,000円、小中高生 600円(税込み)

※オンラインによる日時指定予約が必要です。

※入場方法等の詳細は展覧会公式サイトをご確認ください⇒特別展「化石ハンター展」

*会場内は展示映像を除き撮影OK。

*フラッシュ撮影、一脚、三脚、自撮り棒の使用及び動画撮影は禁止です。

展示構成

第1章 伝説の化石ハンターの誕生

第2章 アンドリュース、ゴビ砂漠への探検!

第3章 アンドリュースに続け、世界の恐竜ハンター

第4章 アンドリュースが追い求めた哺乳類の起源

第5章 挑戦の地、チベット高原へ

第6章 第三極圏の超大型獣に迫る

第7章 次なる化石ハンターとなる君へ

開催期間 2022年7月16日(土)~10月10日(月・祝)

※会期等は変更になる場合があります。

開館時間 9時~17時、8月5日(金)~14日(日)18時まで

※入場は閉館時刻の30分前まで

休館日 9月5日(月)、12日(月)、20日(火)、26日(月)

入場料 一般・大学生 2,000円、小中高生 600円(税込み)

※オンラインによる日時指定予約が必要です。

※入場方法等の詳細は展覧会公式サイトをご確認ください⇒特別展「化石ハンター展」

*会場内は展示映像を除き撮影OK。

*フラッシュ撮影、一脚、三脚、自撮り棒の使用及び動画撮影は禁止です。

展示構成

第1章 伝説の化石ハンターの誕生

第2章 アンドリュース、ゴビ砂漠への探検!

第3章 アンドリュースに続け、世界の恐竜ハンター

第4章 アンドリュースが追い求めた哺乳類の起源

第5章 挑戦の地、チベット高原へ

第6章 第三極圏の超大型獣に迫る

第7章 次なる化石ハンターとなる君へ

伝説の化石ハンターは日本との意外な接点があった!

展示会場に入ると、大海原を背景に展示されているクジラの骨格標本に圧倒されます。

第1章「伝説の化石ハンターの誕生」展示風景

手前には巨大なイワシクジラの頭骨(実物)、天井から吊り下げられているのはツチクジラ(全身骨格)(どちらも国立科学博物館蔵)。

特別展のサブタイトルにあるように、ゴビ砂漠の恐竜やヒマラヤの超大型獣の化石を期待された方は「あれ?」と思われるかもしれません。なぜここで海の大型哺乳類のクジラなのでしょうか。

実は若き日のアンドリュースは、クジラの研究のために来日して日本各地を巡ったのです。1909年から1910年にかけてのことでした。

着物姿で和室で正座するアンドリュースの写真が展示されていました。

アンドリュースは、日本のエキゾチックな街並みや文化に大いに興味をもったようですが、こういった一面を知ると、のちに「伝説的な化石ハンター」となった彼なので、最初は遠い存在のように思えましたが、ここで一気に「アンドリュースさん」と声をかけたくなるくらい身近な存在になったように感じられました。

恐竜の宝庫、ゴビ砂漠

見渡す限り岩と砂だけの荒涼としたゴビ砂漠は、実は恐竜の宝庫でした。

アンドリュース率いる中央アジア探検隊がゴビ砂漠に入ったのは1922年、その後、1930年まで5回にわたって史上最大規模の発掘調査が行われました。

調査の目的は哺乳類の起源を探ることでしたが、そこで発見したのは数多くの恐竜の化石。

第2章「アンドリュース、ゴビ砂漠への探検!」展示風景

しかし、そこに至るまで道は決して平たんではありませんでした。

第1回調査の帰路、道に迷ってたどり着いた「炎の崖」で恐竜の化石を発見したという偶然もありました。

第2章「アンドリュース、ゴビ砂漠への探検!」展示風景

手前はモンゴルで発掘されたれプロトケラトプスの頭骨。背景は炎の崖を進むアンドリュース隊のラクダのキャラバン。

第2章「アンドリュース、ゴビ砂漠への探検!」展示風景

上の写真一番左は映画「ジュラシックパーク」(第1弾)のモデルになったベロキラプトル(全身骨格 兵庫県立人と自然の博物館蔵)。

映画では人間と同じくらい大きな恐竜として登場しましたが、実際にはそれほど大きくはありません。

それでも決して「迫力ないなあ。」と油断してはいけません。この鋭利な歯で噛みつかれたら人間なんてひとたまりもないことでしょう。

今ではとても信じられませんが、白亜紀中頃(1億2000万年前頃)のゴビ砂漠一帯は、森や湖があって、その中を恐竜たちが闊歩していたのでした。

解説パネルにはそれぞれの恐竜の説明と復元図が掲載されています。

復元図に描かれた恐竜が目の前に現れたことを想像しながら会場内を歩いてみると楽しいかもしれません。

第二次世界大戦が終わると、世界中の化石ハンターたちがゴビ砂漠を目指しました。

そして1990年代からは日本隊による調査も行われ、多くの成果をあげました。

第3章「アンドリュースに続け、世界の恐竜ハンター」展示風景

右 ゴビベナトル(全身骨格 岡山理科大学恐竜学博物館蔵)、左 ネメグトマイア(全身骨格 福井県立恐竜博物館蔵)

ゴビベナトルを発見した時の様子が解説パネルで紹介されていました。

最初は地表面にはわずかな骨しか出ていなかったのですが、発掘を続けるとほぼ全身の骨格が見つかったとのこと。地中から少しずつ骨格が姿を現してくるときの感動の場面が目に浮かんでくるようです。

さて、恐竜の化石で注目されたアンドリュース隊ですが、本来の目的は哺乳類の起源を探ることでしたので、多くの哺乳類の化石も発掘しています。

ここに展示されているのは、史上最大の肉食哺乳類とされる「アンドリューサルクス」。

これは、アンドリュースの中央アジア探検隊のリーダーとしての功績をたたえてオズボーンが命名したものです。

肉食獣らしく復元図ではとても獰猛そうな顔つきをしています。

第4章「アンドリュースが追い求めた哺乳類の起源」展示風景

左がアンドリューサルクスの上顎(国立科学博物館蔵)、下顎はまだ発見されていませんが、中央は下顎が再現されたもの(群馬県立自然史博物館蔵)、右はシャベルのような口をしたプラティベロドン(頭骨 国立科学博物館蔵)です。

プラティベロドンは木の葉を主食としていて肉食ではなかったようですが、それにしても頭骨から想像してこれだけの巨大な哺乳類がのしのしと近くに歩いてこられたら生きた心地がしないことでしょう。

しかし、地球上にはもっと巨大な哺乳類がいました。

それは史上最大の陸生哺乳類パラケラテリウム。

見上げるほどの大きさですが、ぼやぼやしていたら踏みつぶされてしまいそうです。

第4章「アンドリュースが追い求めた哺乳類の起源」展示風景

パラケラテリウム(全身骨格 国立科学博物館蔵)

手前は中央アジア探検隊が発見したパラケラテリウムの頭骨のレプリカ(国立科学博物館蔵)。

中央アジア探検隊は大きな化石だけでなく、豆粒大の小さな化石も積極的に発掘取集しました。

この地道な作業のおかげで現代の私たちも、解説パネルの復元図のような可愛いらしい小さな動物たちの存在を知ることができたのです。

第4章「アンドリュースが追い求めた哺乳類の起源」展示風景

左が中央アジア探検隊が発見したクリケトプスの下顎骨(実物化石)、右がツァガノミスの頭骨(実物化石)。(どちらも国立科学博物館蔵)

化石ハンターたちの旅はチベット高原へ

中央アジア探検隊やアンドリュースの後継者たちが発掘調査を行ったゴビ砂漠から、舞台は一気にチベットに移ります。

会場の壁の色も、ゴビ砂漠をイメージしたモンゴルオレンジから、チベット高原をイメージしたチベットブルーに変わりました。

第5章「挑戦の地、チベット高原へ」展示風景

中新世後期(約1100万~800万年前)にユーラシア大陸に生息していた中型のサイの仲間キロテリウム(全身骨格 美濃加茂市民ミュージアム蔵)。

手前はキロテリウムの上顎・下顎の実物化石(国立科学博物館蔵)。こちらは初公開です!

さらに先に進むと、突如出現する巨大なチベットケサイの親子に驚かされます。

第6章「第三極圏の超大型獣に迫る」展示風景

しかし、驚いたのは初めて私たち人類を見たチベットケサイの方でした。

何も知らない子サイは無邪気に雪の中をころげていますが、上の写真後方のオス(成体オス 全身骨格復元標本)は侵入者である私たちを威嚇し、メスは子サイに注意を払っているのです(成体メスと子サイ(幼体)は生体復元モデル いずれも国立科学博物館蔵)。

今回が初公開のこのチベットケサイの親子の復元には、かかわった方たちのこだわりがありました。ぜひ手前の解説パネルをご覧ください。

すっかり寒々としたチベット高原の薄い空気に慣れてきましたが、ゴビ砂漠からチベット高原に飛んだのには理由がありました。

「氷河時代」の哺乳類の起源に迫る新説「アウト・オブ・チベット」説と、それを裏付ける証拠を紹介されているのです。

ここで最新の学説を見ていると、これからの展開がどうなるのかワクワクしてきます。

第6章「第三極圏の超大型獣に迫る」展示風景

「化石ハンター展」特設ショップも化石にちなんだオリジナルグッズの宝庫です!

ゴビ砂漠もチベット高原も化石の宝庫でしたが、オリジナルグッズも充実のラインナップ。

チベットケサイの親子を見たすぐあとなので、この可愛らしい親子のぬいぐるみは欲しくなってしまいます!。

全長約2mもあるチベットケサイの寝袋もありました。チベットケサイの気分でぐっすりお休みなさい!

カラー図版もいっぱいで、化石ハンターたちの苦難の道のりや、化石を発見した時の感動の瞬間がわかる解説も詳しい展覧会図録も好評発売中!

化石を求めてゴビ砂漠へ、そしてチベット高原へ。

時間も場所も瞬間移動して化石ハンターたちと一緒に冒険の旅が体験できる展覧会です。

特別展「化石ハンター展」にぜひお越しください!